日銀総裁経験者が語る日銀総裁の役割、日銀の役割と課題

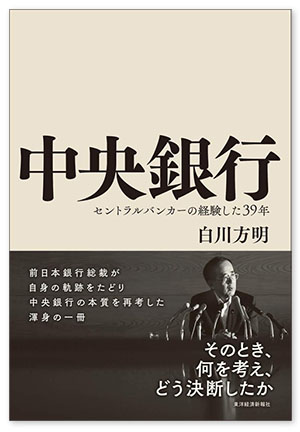

『中央銀行――セントラルバンカーの経験した39年』(白川方明著、東洋経済新報社)は、日本銀行総裁としての5年を含め、日銀における39年間の経験を綴った、800ページに届こうかという大部の著作である。本書から感じられるのは、著者・白川方明の誠実な人間性であり、日銀マンとしての強い使命感・責任感である。本書のおかげで、日銀の役割と課題、日銀総裁の役割、政府の経済政策の重要性について理解を深めることができた。

「中央銀行の総裁として政策を決定するということは、非常に大きな責任を伴う難しい仕事であるが、やりがいのある仕事である」。

「2008年3月21日以降、私は難しい判断を行う立場に身を置くことになった。・・・総裁は信念にもとづいて必要なリーダーシップを発揮しなければならない。不確実な状況において決定する際に、最終的な拠り所となるのは、広い意味での経験から生まれる判断である。経験には、自分が直接経験したさまざまな経済・金融上の出来事はもとより、間接的な経験も含まれる」。

「(元日銀総裁・三重野康元は)私が総裁に就任してからは、折に触れて、手書きで一言感想を記した紙を届けて励ましてくれた。特に印象深いのは、日本銀行や私自身に対する攻撃が異常に高まっている時に送られてきた自筆の色紙であった。そこには、『窮不困憂意不衰』という、荀子の有名な言葉が書かれていた。『窮して困(くるし)まず、憂いて意(こころ)衰えず』。元総裁は著書で、『困難な局面に立ち向かう時は、いつもこの文句を口ずさむ。どんな局面にも逃げるな、逃げるなと自分に言い聞かせながら、この文句を唱える。そして中央銀行の物指しを堅持しながら、物指しのギャップに挑戦するのである』と記している。三重野は1991年に亡くなった父とほぼ同じ年齢であったこともあり、私にとっては慈父のような存在でもあった」。

「現在、多くの国で採用されている方法は、独立した中央銀行に『アカウンタビリティ』を求めるという方法である。『アカウンタビリティ』を辞書で引くと、次のように書かれている。『企業・行政などが自らの諸活動について公衆や利害関係者に説明する社会的責務。説明責任』。中央銀行がアカウンタビリティを果たすということは、自ら下した判断や決定の理由を国民に丹念に説明するということである。そのために、日本銀行には国会での説明義務が課せられている。・・・アカウンタビリティを果たすうえで重視されているのは透明性であり、決定のプロセスそのものを情報公開することが求められている」。

「我々はいつの日か最適な通貨管理の枠組みにたどり着くのだろうか。残念ながら、私はそうした日は到来しないと思う。その最大の理由は、我々の知識が進歩しないからでは決してなく、経済や社会は複雑な『システム』であり、ひとつの変化が次々と新たな変化を引き起こし、その結果、最適な通貨管理の枠組み自体が徐々に変化するという、複雑なダイナミズムが作用し続けるからである。・・・結局、最適な通貨管理の枠組みへの模索は終わることはないというのが私の予想である。・・・通貨管理の面でこの先どのような変化が待ち受けているのか私には想像がつかないが、テクノロジーの発達を起爆剤として経済や社会が変化していく動きは今後も止まらないことだけは確かだろう。このことは、中央銀行は今後も大きな課題を突きつけられることを意味する。第1の課題は、テクノロジーの発達によってもたらされる経済や金融の変化をいかに正しく認識するかという、分析的な意味での課題である。・・・もうひとつの課題は、独立した中央銀行という組織の制度設計にかかわるものである」。

「中央銀行の行う政策に対する過大な期待もニヒリズムも、ともに危険である。言えることは、中央銀行の政策は重要であり、望ましい通貨管理の枠組みを模索する挑戦に終わりはないということである。誰も正解を知っているわけではなく、それを目指して努力を続けざるをえない。通貨の安定、すなわち、物価の安定と金融システムの安定を実現するうえで何よりも重要であるのは、通貨の安定維持に対する幅広い国民の理解と支持である。その意味では、通貨管理の問題は最終的には技術論ではなく、政治や社会の意思の問題である。しかし、それと同時に政治家や国民が望ましい通貨管理の枠組みを選択するためには、それが具体的なかたちで提示されなければならず、その意味では専門家の果たす役割は大きい」。

私にとって一番興味深いのは、政府の「デフレ宣言」に対する白川の率直な見解表明である。「デフレは単に物価が下落する状態ではなく、物価が下落するとともに景気も悪化する状態を指す言葉として理解されていた。物価下落は景気悪化の結果として起こるものであり、物価下落が原因となって景気悪化が生じるものではないという理解が背後にあったのではないかと想像している。そうした理解を一挙に変えたのが、2001年3月の政府の『デフレ宣言』である。内閣府は月例経済報告に関する関係閣僚会議に資料を提出し、景気の実態に関する判断とはかかわりなく、物価が継続的に下落する状態をデフレと定義したうえで、『日本経済は緩やかなデフレにある』と宣言した。この時点では、日本銀行は金融緩和政策に踏み切っていたことから、デフレ宣言が金融政策運営にただちに影響を与えるものではなかったが、物価下落が日本経済の抱える問題の原因であるという診断にたつと、上述のデフレの定義は先行きの日本銀行の金融政策の自由度を大きく縛ることになった。政府が宣言を出して国民に問題意識を喚起するという観点から言えば、高齢化・少子化、財政危機の方がはるかに重要であっただろう。しかし、そうした危機について宣言が出されることはその後もなかった。私は物価下落の解消、デフレ脱却こそが日本経済の最大の課題であるという認識は正しくないと思っている。そうした認識を漠然と作り出したという点で、2001年3月の政府のデフレ宣言ほど、後々の経済運営に大きな影響を残した判断はなかったと思う」。

当時の学界は、どのような動きを見せたのだろうか。「この間、デフレの危険を強く主張する経済学者も増えていった。日本を代表するマクロ経済学者であり、当時東京大学教授であった伊藤隆敏は同年(=2001年)11月に上梓した著書において、『日本はもうデフレ・スパイラルに突入している』という診断を下したうえで、インフレーション・ターゲティングの導入を強く促していた。本提案では、目標物価上昇率としては『1〜3%』、期間としては『2年』が掲げられている。そこで強調されていることは同書の小見出しに示されているように、『日本銀行は決意を示せ』、『期待インフレ率を変えよ!』ということであった。そして、『インフレは必ず起こせる』という小見出しで始まる節では次のように述べられている。・・・伊藤が述べているようなこれらの主張は、海外の主流派経済学者の間では標準的な議論であった。したがって、そうした主張に同調しない日本銀行は、ベン・バーナンキをはじめ欧米の有力なマクロ経済学者には保守的な中央銀行と映り、絶えず批判を浴びることになった」。伊藤と白川の主張のいずれに軍配が上がるかは、その後の状況を見れば、歴然としている。

時の政権に尾を振り続ける現日銀総裁と白川とのあまりの違いに、暗然とさせられるのは私だけだろうか。