伊藤野枝のあまりにも過激なわがままの勧め

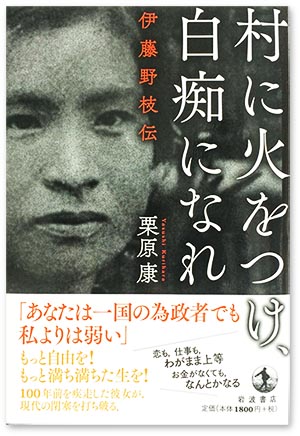

伊藤野枝の過激さは、過激なことで知られるアナキストにして野枝の3番目の夫である大杉栄を上回るのではないだろうか。『村に火をつけ、白痴になれ――伊藤野枝伝』(栗原康著、岩波書店)の著者もかなり過激である。野枝の過激さそのものを伝えるには、こういう過激な物言いが必須だと、著者は考えたのだろう。

野枝は「わがまま。学ぶことに、食べることに、恋に、性に、生きることすべてに、わがままであった。そして、それがもろに結婚制度とぶつかることになる。野枝は東京の高等女学校を卒業後、いちど地元で結婚をするが、いやになってすぐにとびだしてしまう。

・・・そのあと、東京で好きな男(辻潤)と結婚し、子どももふたりもうけるが、べつの男が好きになって家をとびだす。その相手が大杉だ。・・・ちなみに、このとき大杉はほかにふたりの女性とつきあっていて、うまくやっていくために同居するのはやめましょう、それが自由恋愛の掟ですとかいっていた。でも、これにたいする野枝のうごきはすごくて、口ではわかったといっておきながら、速攻でそれをやぶってしまう。大杉のもとにころがりこんで、おもうぞんぶん愛欲をむさぼった。大杉はそのせいで、べつの女性に刺されてしまう。しかたがない。もしかしたら、これを真実の愛をもとめた結果だというひともいるかもしれないが、そんなきれいなものではなかった。わがままだったのである」。もう、欲望全開である。

野枝の頭にあるのは「もっとしりたい、もっとかきたい、もっとセックスがしたい。ほんとうに、これだけで突っ走っている。これじゃちょっとものたりない、キュウクツだとおもったら、いつでもすべてふり捨てて、あたらしい生きかたをつかみとる。あたかも、それがあたりまえのことであるかのように。というか、生きとし生けるものにとって、そういう衝動というか、やりたいとおもったことをおもうぞんぶんやる以上に、大切なことなんてないとおもっていたのだろう」。不倫が何だというのだ、淫乱と呼びたいなら呼べと、野枝はケツを捲っているのである。

辻の元から逃げ出した野枝は、面識のない「青鞜」の平塚らいてうを頼る。「らいてうがみた野枝は、小柄でがっしりとしたからだつき、ふっくらした丸顔に黒目がちの目が光っていて、それがなんとも野性味にあふれていたという。生命力にあふれた田舎の少女。でも、ただの少女ではない。らいてうとは初対面にもかかわらず、まったくおくせずに筋道だてて、自分がいいたいことをバンバンしゃべってくる。情熱的な魅力にみちあふれている。ああ、女性が因習にたちむかうというのは、こういうことか。青鞜社は、なんとかしてこの少女をたすけなくてはならない。らいてうは、そうおもった」。これがきっかけとなり青鞜社に入社した野枝は、2年3カ月後には、らいてうの後を継いで「青鞜」の編集長になるが、やがて二人は異なる道を歩むことになる。

辻の家を出た野枝に大杉が送った手紙の一節。「逢いたい。行きたい。僕の、この燃えるような熱情を、あなたに浴せかけたい。そしてまた、あなたの熱情の中にも溶けてみたい。僕はもう、本当に、あなたに占領されてしまったのだ」。大杉は野枝に首ったけなのである。

警察署に拘留されてしまった大杉がなかなか解放されないので、野枝は猛烈な怒りを込めて、警察の親分筋の内務大臣・後藤新平に手紙を出す。「巻紙にかかれた手紙で、のばしてみると、なんと全長4メートル。そのながさと文字の力づよさから、マジの怒りがつたわってくる。『前おきは省きます 私は一無政府主義者です』。このかきだしからはじまる野枝の手紙は、まず、なぜ大杉が拘留されなければならなかったのか、なぜ大杉だけが拘留されつづけているのかを問いただす。そして、そのうえで大杉を放免なんてしなくてもいいぞといいはじめる。そのかわり、裁判闘争であばれるだけあばれてやるからなと。さらにつづける。とりあえず、これからあなたのところに大杉拘留の理由をききにいってもいいですか、いやいきます、覚悟してまっていてくださいねと」。野枝の面目躍如である。

来日したバートランド・ラッセルが自伝に野枝のことを記している。「わたしたちがほんとうに好ましいとおもった日本人は、たった一人しかいなかった。それは伊藤野枝という女性であった。かの女はわかく、そして美しかった。ある有名なアナキストと同棲していた」。

野枝は友情を最重視する。「(家庭にとらわれない男女関係で)だいじなのは、性欲それ自体ではない、フレンドシップだ。たがいの個性を尊重しあえる友情こそがだいじなのだといっているのである」。「会社でもいいし、家庭でもいいのだが、ひとがほんきでなにものにも同化されずに、主人と奴隷の関係からぬけだしたいとおもうならば、そうじゃないひととひととのつながりをつくっていくしかない。友情とは、中心のない機械である」。「女性が家庭にかこいこまれ、妻としての奴隷根性をせおわされているのだとしたら、そこからとびだして、真の友情をはぐくむ。中心のない機械になる、(当時、野枝が愛用した)ミシンになる、愛の力をめいっぱい拡充していく。それが野枝のやろうとしていたことだ」。「わたしはすごい、もっとすごい、きみもすごい、あのひともすごい。きっとそういうところから、はじめて男女関係でも、女性同士でも、男性同士でも、真の友情がめばえることになるだろう」。「野枝がいいたかったのは、端的にこういうことなのだとおもう。わがまま、友情、夢、おカネ。結婚なんてクソくらえ、腐った家庭に火をつけろ。ああ、セックスがしたい、人間をやめたい、ミシンになりたい、友だちがほしい」。野枝は機械と言うとき、ミシンをイメージしている。機械というのは、その仕組みが複雑であればあるほど、中心というものが存在しないようになっている、全てが末端の部品であり、それぞれが個性を持った独自の動き方をしている。でも、孤立しているわけではなく、各々連絡は取り合っていて、部品同士が歯車を噛み合わせると、単体ではあり得なかったような動きをするようになるというのだ。「それは上から命令をくだし、はじめからどううごくべきかをきめてしまう中心がないからこそなせるわざである。たえず力がひろがり、変化をとげていく。きまりがないから、どんどん複雑なうごきかたをためしていく」。

「いざとなったら、なんとでもなる。野枝の思想の肝は、ここにある。・・・カネなんかなくてもなんとかなる。そういう確信があったんじゃないかとおもわれる」。野枝の開き直りは、半端ではないのだ。

1923年9月1日の関東大震災で世情が騒然としている中、「大杉は乳母車をおしながら、外でフラフラとしているから、隣人の内田魯庵が身をあんじて『気をつけたほうがいい』と忠告してくれたという。でも、大杉はヘッチャラだ。やられるときはやられるさと、あっけらかんとしていたという」。38歳の大杉、28歳の野枝、6歳の大杉の甥・宗一が憲兵隊に連行され惨殺されてしまったのは、9月16日のことである。

いじいじしてないで、わがままに生きよ――と、野枝は私たちを叱咤激励し続けている。