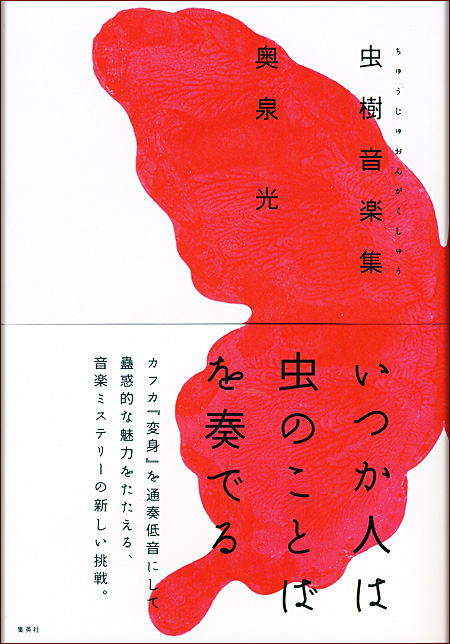

ともかく変な本だ。カフカの『変身』が底に旋律として流れているのだが、消えたジャズマンを探して行く、ドキュメンタリー的部分と、よく分からない巨大な虫が東京スカイツリーに這いのぼる話が、いつの間にかザムザという名前の全身にあらゆる言語のタトウーを入れたクラリネット吹きが出て来て、アフリカにあるというBug Tree (虫樹)の下で音楽を奏でる。すると宇宙と交信が出来というフィクションが書かれる。かと思えば、次には脳に原虫を埋め込んで眠らないで働ける人類が出てきたり、アルバイトで中古車の洗車をする学生の前にはその劇薬を醤油のようにかけて古タイヤを食べる人間が現れる。しかしその劇薬はムカデの好物で、ムカデだらけの産廃置き場には、なぜか虫化した多くの人が居るのだが、彼らはみな樹に言葉を書きつけている。虫樹なのである。などというわけのわからない展開なのだが、半分フィクション、半分ノンフィクション部分は、イモナベこと渡辺柾一というサックス吹きと作者の交差する70年代のジャズシーンが書かれている。渡辺は作者が見たときは裸で窓の書き割りに向かってサックスを吹いていた。その後、消息が絶えたと思ったら、突然手書きのポスターが出ているのを見る、それは川原での演奏会だった。一体彼は何をしていたのか。それは渡辺の残されたレコードのタイトルが『孵化』であったり『Metamorphosis』であったりしていて、主人公たる筆者は、渡辺の意図はカフカの『変身』のザムザになって行く過程を辿っているらしいのである。作者は渡辺とは何者かを調べ続ける。そこには自分の記憶が夢であるのか偽りの記憶なのか真実なのかがどんどん分からなくなる。プラハでは同じように霧の中をさまよって辿りついた書店で行われたカフカの『変身』の芝居をみて、窓と背中を見せてボーボーと意味なく吹かれる楽器の音楽が虫に変身したザムザの言葉なのだと確信を持つ。それは昔見た渡辺の姿と重なる。そして、渡辺とセッションをしていたと思われる畝木真治味にたどりつき、かれの消息を訪ねるうちに、河原で映した映像が手に入るのだが、それは確かに渡辺の音が入っているのだが、その他に2名の人物の存在が判明したと作者は思うのだが、その映像を持っていたジャズ喫茶のマスターはそこに映っているのはお前じゃないかというのである。作者は「自分は渡辺一の河川敷ライブには行っていない」と叫んで、終わる。がこれは推理小説なのだろうか?奥泉は楽器を演奏することで知られているし、ジャズの知識も豊富であるから、中に書かれたジャズのあれこれは事実なのだが、壮大な嘘のような気もする。とんでもなく変! なんだなんだと思って読んでみてもいいかもしれないが、ムカデと巨大芋虫はやだなー。

魔女:加藤恵子