2013年11月24日、京阪電鉄なにわ橋のアートスペースB1にて、作家・玉岡かおる氏の講演が行われました。織田作之助賞を受賞した『お家さん』の舞台化(2014年2月)、台湾での翻訳出版に続き、天海祐希さん主演でテレビドラマ化が決定するなど、その爆発的な活躍ぶりは周知の通りです。

その玉岡氏の、今回の講演テーマは「読者が著者になるとき?」。

読者と著者をイコールでくっきりと結びながら、最後はクエスチョンマークで括られた、なんとも意味深長なタイトルです。これからどんな「とき」が始まるのか、参加者の期待も膨らみます。

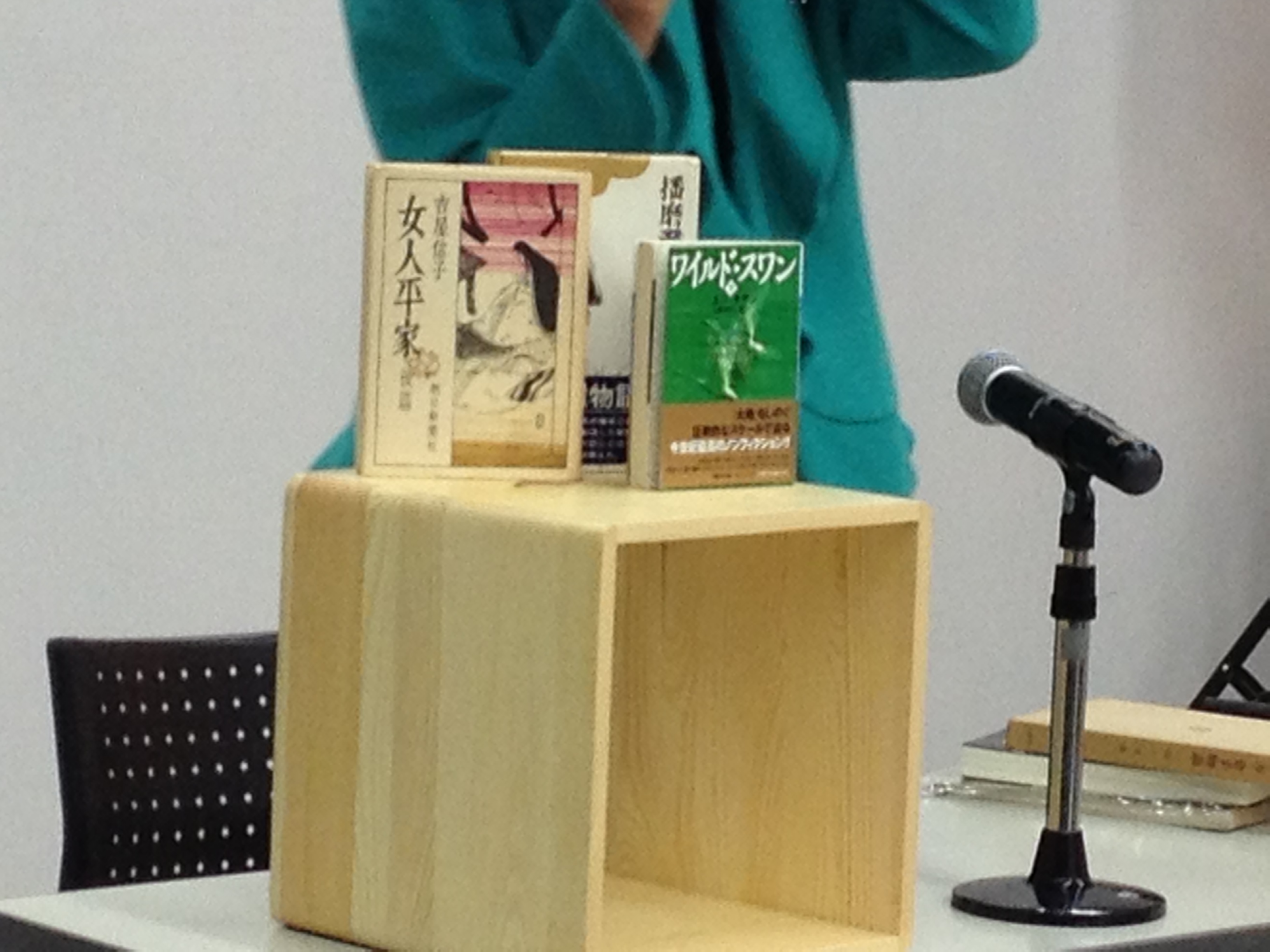

演台には、木製正方形の小さな本箱が設えられ、中には、今日のために玉岡氏が選んだ単行本が三冊、行儀よく背表紙を披露しています。

14時30分、清楚なツーピースに大きな茶色のケリーバッグを携えて、玉岡氏が颯爽と登場です。鮮やかな微笑を湛えた瞳からは、並々ならぬエネルギーが弾けだしています。

まずは、この場の第一印象から語って下さいました。

先日も500人のホールで講演してこられたとのことですが、この「本活」の会場と参加者は、全く違う喜びをもたらしてくれるとのこと。

「本好き」という共通性が場に溢れ、同じ土俵で語り合えるという気持ちで、伸び伸びと話しを進めていけるとのことでした。

続いて、本好きの本領発揮、ご自宅の書庫整理のことを皮切りに、本に囲まれる生活の飽くなき憧れを語って下さいました。物語『美女と野獣』を引き合いに、野獣がヒロインのベルにプレゼントしたものが、お金でも宝石でもなく、大量の本が詰まった豪華な図書室だったからこそ、道理を越えた恋も成就したという言葉に、参加者全員、思わず納得です。

次に話題は氏の新刊本『虹、つどうべし--別所一族ご無念御留』へ。

この著書の装丁を手がけられた多田和博氏との対話が、深く印象に残っているとのことでした。多田氏は、浅田次郎の「蒼穹の昴」など、多数の名著・名作の装丁者として名高い、気鋭のブックデザイナーです。

多田氏のデザインの原点もやはり「本好き」。コンテンツとしての著書は必ず読み込み、充分にイメージを膨らませて、何通りものデザインを仕上げていくとのこと。ここから、読者を「引っ張る力」が宿る、圧倒的な装丁が生まれていきます。

その多田氏によると、今、本の歴史が大きく変わる境目に来ているとのこと。その理由は電子書籍の出現です。著書はこれからも存続するが、紙を綴じ合せた本という形態はもう無くなる、ブックデザインという仕事も必要がなくなるだろうと、ちょっと寂しい予測をされています。

参加者のみなさんも大きく頷きます。手でページを繰る楽しさ、紙とインクの香りに酔う喜びを知る、本好き同士の共感が高まっていきました。

一冊目は、『女人平家』(吉屋信子・角川書店・1971年)。

平家の栄枯盛衰を、清盛の妻・娘など女性たちの視点から描いた小説で、1972年にはテレビドラマ化もなされました。玉岡氏は、これを小学生の頃に読み、親がダメと言っても読みたい本、後ろめたさ込みの読書というものを初めて知ったとのこと。自分であれこれと配役を割り振る楽しみを覚えたのもこの本から。映像ではなく本だからこそ刺激される想像力に開眼したそうです。

二冊目は、『播磨灘物語』(司馬遼太郎・講談社・1975年)。

豊臣秀吉の軍師・黒田官兵衛の生涯を描いた歴史小説です。

中学生だった玉岡氏は、自身の故郷である三木市が舞台となっていることもあり、夢中で活字を追いかけたとか。自分が日本人であること、自分が生まれてきたことを喜ぶという感覚をこの本から得たとのことです。

三冊目は『ワイルド・スワン』(ユン・チアン/土屋京子訳・講談社・1993年)。

こちらは、祖母・母・娘(作者)の生涯を記した、自伝的ノンフィクションで、世界的なベストセラーとなりました。

文化大革命の渦中に少女期を過ごした作者は、玉岡氏とほぼ同世代。知識人が迫害され、思いを自由に語り合うことも、紙に残すことも叶わないその時代には、伝えたい言葉は地面に書いてはすぐに消していたといいます。この著書と出会った時、既に作家として世に出ていた玉岡氏ですが、命懸けで言葉と世界に向き合ってきた作者の姿に、言知れぬ衝撃を受けたとのこと。改めて書くこととは何かを、自身に問うきっかけになったそうです。

この三冊の読書体験を振り返ってみると、何らかの目的を持って読んだ本ではなかったとのことです。目的のある読書は、その目的が達成されると同時に終わってしまうもの。いわば「貧しい読書」だと玉岡氏は語ります。

逆に、自身の切実に駆られ、やむにやまれず行う読書こそが血肉になり、想像力を喚起していくものだと力強く訴え、講演の締め括りとされました。

読者であるからこそ、著者を越えんばかりの想像力を見つけられる。

著者であるからこそ、好奇心を滾らせる読者でもあり続けられる。

自身が潜り抜けて来た物語と自身を潜り抜けてきた物語。これを軸に、読むことと書くことは連綿と繋がり、切り離せないものなのだと感じる一時でした。

TEXT BY 竹島