中原中也と言う名前をつぶやくだけで、涙がにじむのだ。

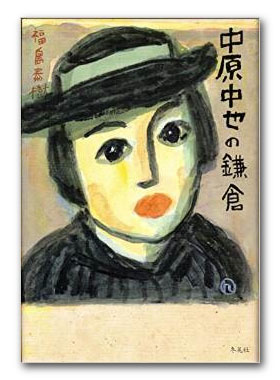

『中原中也の鎌倉』福島泰樹著 を読む。

中原中也は今や青春の胸苦しさを表象するイコンとして知らぬ者は無い。さてその中也について書いたこの本の著者福島泰樹を知る人は多いのだろうか?私たち世代に、政治の季節を経験し、何らかの記録を書き残した者、悩み自殺したものなどは多いのであるが、福島泰樹は激烈な短歌を書いた。処女短歌集は『バリケード・1966年2月』である。ここから私は読んでいるのである。今、その後に出された全集を引っぱりだしてみたら、彼の自筆の短歌の一片が出て来た。

脱ぐなむね ちぎれた君の アノラック 俺が真水を 汲んでくるまで

福島はその後、自分の短歌を舞台で読む、というよりは叫ぶように歌うパホーマンスを続けて来た。そしてその内に中原中也の詩も歌うようになっていた。現在は実家の寺の住職となり、時々歌集が出たりしている。その福島が僅か30歳で没した中也終焉の地鎌倉が中也にとってどんな地であったのかを探索しながら、中也の詩の底にある生への渇望を読みとろうとして書かれている。そしてそこから得られたのは「中原中也を青春のノスタルジーだけで読んではいけない」という結論である。

心してかからなければならない点は、戦争の影である。詩人中原中也は、日露戦争終結から数えて2年後の明示40年(1907)年4月、山口に生まれ、盧溝橋事件が勃発した年の昭和12年(1937)年10月、鎌倉で没している。この間、詩人の頭上を満州事変、2・26事件といった時代の嵐が吹き荒れていった。あの有名な「サーカス」の一節、「幾時代かがありまして 茶色い戦争ありました」「幾時代かがありまして 冬は疾風吹きました」は、自身の来歴を含めた、あの時代の実感であろう。第二次世界大戦に遭遇しなかったことは繊細な精神の中原には幸運だったかもしれないが、迫りくる黒い何かを感じなかったわけはないと福島は書く。

また、一般に言われている、中也が高橋新吉の「ダダイスト新吉の詩」によって詩に向かって歩み出したと言われている点についても、それ自体は誤りではないが、中也が求めたものは、さらに深く、福島は「本居宣長の「古道」を激しく欣求し、松尾芭蕉の「野ざらしを心に風のしむ身哉」を詩人の決意とし、宮本武蔵の終世の極意「独行道」を、厳しく極めようとしていたのだ。中原中也を、青春のノスタルジーとしてだけで読んではいけない。中原中也は、人は、いかに生き、何をなすべきかを、激超に問い続けた詩人であるのだ」と書いている。

私はよく知らなかったが2点あった。ひとつは小林秀雄との関係である。それは中原が同棲していた女性長谷川泰子を小林が奪い去ったと云う事である。その時中原は18歳。中也は「私はただもう口惜しかった、私は「口惜しき人」であつた。」と書きながら、その境涯が彼の詩を根底から鍛え直し、象徴詩へと移って行く。大正15年5月、中原はソネット「朝の歌」を書き、小林秀雄に見せている。中也は敬慕していた年長の男、小林が、最愛のものを奪っていってしまったという痛みを抱えて、それから快癒されることはなく、事あるごとに噴出し続けた。小林はしかし、長谷川泰子に精神の異常の兆しが見えてからすぐに、泰子を捨てているのだ。泰子は中原の所へは戻らなかった。小林と中原の関係は危く保たれながら、亡くなる前、再び緊密さを取り戻し、小林は中原の死をみとることになる。

もう一つの重要な点は、中原が故郷の親類を介して結婚し、長男を得て、それは喜びの絶頂であったのだが、不思議なことに、中也の詩は愛児を慈しむ詩の中に、むしろあの世とこの世との交感をするような詩を書いている。はたして、その長男文也は2歳にして亡くなってしまう。「象の前に余と坊やはいぬ/二人蹲んでいぬ、かなしからずや・・・」「われら三人(みたり)飛行機にのりぬ/例の旋回する飛行機にのりぬ」「その時よ、坊やみてありぬ/その時よ、紺青の空!」と書いた後に有名な「冬の長門峡」の悲しみの歌へと移って行く。そして精神に異常を来してゆくのである。鎌倉への転居はそのような頃であるが、彼を慰めるまでには至らず、二男愛雅(よしまさ)が生まれるも、心が平安になることは無かった。

中也の詩の特徴について福島は「中原中也の詩の特徴の一つに、「語り」の系譜があることを忘れてしまってはならない。少し嗄声の声調で、声に出して詠んでゆくと、いつしか説教師、説教語り、説教祭文講談浪曲師の口調になっていることに気づかれることであろう。

中原中也詩の根底(韻律)には、古代から歌い継がれてきた俗謡、俚謡、雑芸、民謡などの歌謡「歌い物」に加え、浄瑠璃、浪花節など「語り物」、さらには香具師(かぐし)テキ屋の口上、無声映画の弁士の口調などが、複雑に入り込み「中也節」を構成している、と私は見る。いわば語りの芸といってしまっていいかもしれない。歌謡性に富んだ中原の詩は、声に出すことによって、その輪郭をいっそう顕わにしてゆく。文字がゆがむ喩法の他に、音による喩法があることを銘記しておきたい」と分析している。中也の詩を読むとなぜかかなしみが湧いてくるということの根底にあるのは、論理ではなく、心底に揺らめく共感する心性に訴えかけて来るところにあるのかもしれない。

中也と宮澤賢治の関連については全く思いがけない感じであった。中也は宮澤賢治の詩の本質が自分と同質のものであることを感じていたらしい。

「彼は幸福に書き付けました、とにかく印章の生滅するのままに自分の命が経験したことのその何の部分をだつてこぼしてはならないとばかり。それは概念を出来るだけ遠ざけて、なるべく生の印章、新鮮な現識を、それが頭に浮かぶままを、―――つまり書いている時その時の命の流れをも、むげに退けてはならないのだ。

彼は想起される印象を、刻々新しい概念に、翻訳さるべきものでも玩味さるべきものでもない、そんなことをしてはいられない程、現識は現識のままで、惚れ惚れとさせるものであつたのです。それで彼は、その現識を、出来るだけ直接に表白できさへすればよかったのです」。

福島はこの中也の『春と修羅』論は簡潔でこれ以上ない秀逸だと評している。

中也の残したもう一つの大きなものそれが訳詩「ランボー詩集」である。これについて中也は「世の多くの訳詩にして、正確には訳されているがわかりにくいという場合がすくなくないのは、語勢というものに無頓着過ぎるからだと私は思う」と後書に語られている。つまり中原は、その詩の精神(たましい)をくみ上げ、たえまなく修練をかさねてきた日本語の調べ「語勢」をもって、おのれの詩(日本の詩)に変奏してみせたのである。

「永遠」の、有名な一節。

また見付かった。

何がだ? 永遠。

去(い)つてしまった海のことさあ。

太陽もろとも去(い)つてしまった。

多くの人が訳しているので、比較してみてください。中也の危い心性が見える訳詩で見事だと思う。

最後に小林秀雄である。

汚れちまつた悲しみに

今日も小雪の降りかかる

汚れちまつた悲しみに

今日も風さえ吹きすぎる

この詩をひいて小林は「中原の心の中には、実に深い悲しみがあつて、それは彼自身の手にも余るものであったと私は思っている」「汚れちまつた悲しみに・・・これが、彼の変わらぬ詩の動機だ、終わりのない畳句(ルフラン)だ」と言い、「彼の詩は、彼の生活に密着していた、痛ましい程。笑ほうとして彼の笑いが歪んだそのままの形で、歌はうとして詩は歪んだ。これは詩人の創り出した調和ではない。中原はいはば人生に衝突する様に、詩にも衝突した詩人であった。彼は詩人といふよりも寧ろ告白者だった」。そして、「死んだ中也」ではこう歌った。

夕空に赤茶けた雲が流れ去り

見すぼらしい谷間ひに夜気が迫り

ポンポン蒸気が行く様な

君の焼ける音が丘の方から降りて来て

中也は鎌倉で死に、その焼き場から煙になて空へ昇っていった。

魔女:加藤恵子