多くのドイツ女性たちがホロコーストに加担したのはなぜか

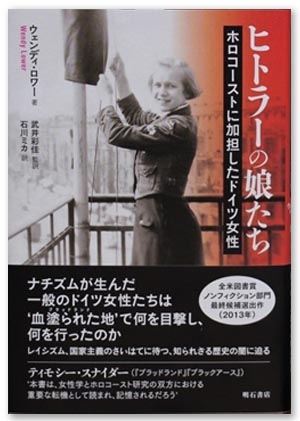

『ヒトラーの娘たち――ホロコーストに加担したドイツ女性』(ウェンディ・ロワー著、武井彩佳監訳、石川ミカ訳、明石書店)は、多くのドイツ女性たちがホロコーストの一端を担うに至った背景に粘り強く肉薄している。「私はアメリカとドイツの文書館に戻り、それらを手掛かりに東部に派遣されたドイツ人女性、特に、ホロコーストを目撃し、実行した女性たちに関する文書を、さらに系統立てて探すことに取り掛かった。ファイルが増えていき、物語が姿を現し始めた」。

「『ヒトラーの娘たち』は、血塗られた地(ブラッドランド)で熱意あふれる事務職員であり、略奪者であり、拷問者であり、殺人者であった。・・・その多くはポーランド、ウクライナ、ベラルーシ、バルト諸国やロシアへ、息子や交際相手、夫とともに赴いた母であり、恋人であり、妻である。しかし、最悪の殺人者はこの集団の中にいた」。

看護師のパウリーネ・クナイスラーの例を見てみよう。「クナイスラーはグラーフェネックやハダマール、そしてドイツにおけるその他の『安楽死』の現場で5年間にわたりほぼ毎日、ガス殺の遂行を手伝い、患者を餓死させ、精神病や身体疾患のある患者に致死注射を施し、殺人を業務として行う者となった」。

殺人者は看護師だけではなかった。「看護師以外でヒトラーのジェノサイド戦争の日常業務に最も貢献したのは、東部にあった国や民間の事業体で働いていたドイツ人秘書と文書係や電話交換手などの事務補助員であった」。

「大半は好奇心からだが、これに物欲も加わり、多くのドイツ人女性が東部に何千とあったゲットー(ユダヤ人が強制的に住まわされた居住地区)でホロコーストに直面することとなった」。ドイツ人は公式にはゲットー立ち入りを禁じられていたにも拘わらず、ドイツ人の観光の対象となっていたのである。「そして、この新たな娯楽には明らかに女性的な特徴が見受けられた。買い物ツアーと恋人とのデートだ」。差別の象徴であるゲットーを観光気分で訪れるとは!

ユダヤ人の大量殺人現場は、ドイツ人たちの行楽地でもあったという不条理。「(ウクライナの)町と町の間に広がる砂地や荒れ地では、殺された者たちの所持品と死体を見ることがあった。大量殺人の現場は、人里離れた地にあったわけではない。それは、しばしば、町と町を結ぶ近道や小道にまで入り込んでいた。・・・そこは好奇心を掻き立てられる場であり、略奪の場であった。ジェノサイドの現場はピクニックを楽しむ草地、狩猟に興じる森、避暑と日光浴のために向かう水辺といった、まさにドイツ人男女が気晴らしに訪れる場所でもあったのだ」。

「人間としてのあらゆる価値や尊厳を奪われ、ユダヤ人は奴隷となり、ドイツ人監督官の慰み者とされたのである。ユダヤ人の殺害は、リダではウサギ狩りのような娯楽の一つとなった。・・・戦後、(秘書のリーゼロッテ・)マイアーは毎日曜日こうした狩猟に同僚たちと出かけていたことを認めた。ユダヤ人は初心者向けの標的となり、経験が浅く、大抵は酔っぱらっていた射撃手にも即座に満足のいく結果をもたらした。疲労困憊し、栄養失調に陥っていたユダヤ人労働者たちは雪の中をのろのろと動いた。白一色の冬景色に彼らの黒い影が浮き上がった。運よく数人がドイツ人の銃弾を避け、森に逃げ込み、木々に紛れた」。リダの森で散弾銃を手にリンゴの木の下で笑っているドイツ女性の写真が残されている。

ドイツ女性たちは、なぜ共犯者への道を歩んだのだろうか。「好奇心、残虐性を好む傾向、あるいは別の動機から犯罪現場へと向かったドイツ人女性も多い。彼女たちは、共犯者として独自の残忍な行動をとる一方で、殺害へと仲間の男性を煽り立てた。そしてゲットーや駅で、ユダヤ人を追いやり、ユダヤ人の所持品を押収し消費した。また、ユダヤ人が家から追い出され、大きく掘られた穴や絶滅収容所でまさに死のうとしているそのときに、パーティーを開いていた。フルビェシュフのゲットー一掃の様子を撮影した写真では、見物するドイツ人たちが笑っている。ユダヤ人がソビブルへ向かう列車へと行進させられているとき、監督役の親衛隊員の妻たちはコーヒーとケーキを味わっていた」。

23歳の企業秘書、ヨハンナ・アルトファーターの悪辣な所行には激しい憤りが込み上げてくる。「1942年9月16日、アルトファーターはゲットーに入り、2人のユダヤ人の子どもに近づいた。ゲットーを囲む壁の近くに住む、6歳の子どもとよちよち歩きの幼児だ。彼女はおやつを与えるかのようなしぐさをして、2人を手招きした。よちよち歩きの子どもがやって来る。すると彼女は子どもを両腕で抱え上げ、抱きしめた。あまりの力に子どもは叫んで身をよじった。アルトファーターは子どもの両脚をつかみ、さかさまに吊るして、ゲットーの壁にその頭を叩きつけた。まるで小さな絨毯の埃を叩き出すかのように。そして息絶えた子どもを父親の足元に放り投げた」。

親衛隊将校の妻、23歳のエルナ・ペトリは幼い息子と娘を持つ母親であった。「遠くに何かが見えた。馬車が近づくと、それが道端を這う、ぼろの服しか身にまとっていない子どもたちだとわかった。『ザシュクフ駅の貨物列車から逃げ出してきた子どもたちだ』と、気がついた。・・・子どもたちはおびえて、お腹を空かせていた。ペトリは彼らを呼び寄せて家に連れて帰った。落ち着かせ、台所から食べ物を持ってきて信用させた。・・・彼女は自分で6人の子どもを射殺しようと決心した。拳銃を手に、ほかのユダヤ人たちが撃たれ埋められた森の中の同じ穴に連れて行った。・・・エルナ・ペトリは子どもたちに、彼女に背を向けて溝の前に一列に並ぶよう命じた。最初の子どもの首から10センチメートルの所に銃を構え、引き金を引いた。移動して、2番目の子どもにも同じようにした。最初の2人を撃ち終えると、『残りの子どもたちは最初は驚いていましたが。そのうち泣き出しました。大声を出すのではなく、すすり泣くのです』。エルナは、決して『心を乱され』まいとした。そして撃った。『全員が溝に横たわるまで、誰も逃げようとしませんでした。もう何日も移送されてきたので、憔悴しきっているように見えました』」。彼女に殺されたのは、6歳から12歳の子どもたちだった。

収容所長の妻、リーゼル・ヴィルハウスは、ユダヤ人たちに命じて、私邸の2階に家族が午後の軽食を楽しめるバルコニーを造らせた。「大勢のユダヤ人奴隷に、庭仕事など自宅でしなければならないありとあらゆる用事を言いつけ、バルコニーからその行動を監視した。この見晴らしの良い場所を、囚人たちを『気晴らしに』射殺するために利用したと、あるユダヤ人目撃者は語っている。・・・サディスティックな見世物の方が彼らの得意とするところで、人前での殴打、絞首刑、性器の切断がなされ、子どもの手足はもぎ取られた」。

ドイツ女性たちはごく日常的な欲望を満たそうとしたのである。「ナチ時代、ユダヤ人の生死を左右したのは、上司のご機嫌を取りたい、同僚や配偶者と張り合いたい、仕事を続けたい、快適な大邸宅や『新しい』服が欲しいといったドイツ人女性の欲望や物的必要性、そして仕事上の野心であった」。

殺人者たちのいずれもが若かったことに驚かされる。「『ヒトラーの娘たち』の背景は男性と同様、労働者階級と富裕層、高学歴と低学歴、カトリック教徒とプロテスタント、都市出身者と地方出身者などさまざまである。彼女たちは皆、野心と愛国心を持っていた。また、程度の違いはあったが、皆欲深く、反ユダヤ主義的、人種主義的であり、帝国主義的な傲慢さを備えていた。そして誰もが若かった」。

収容所の女性看守がホロコーストの一端を担ったことは知っていたが、こんなにさまざまな場面で、これほど多くの女性たちが加担していたとは、何ということだろう。人間というものは、性別を問わず、環境が用意されると、臆面もなくどす黒い面を露出させてしまう醜悪かつ危険な存在であることを、本書は示している。