怖いもの見たさはやめられない。大好きゴシック小説。というわけで読んでみたが、出てこないんですよ肝腎の恐怖の存在が・・・

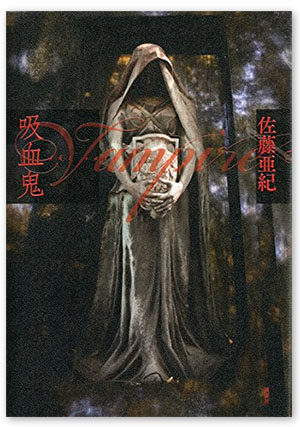

『吸血鬼』佐藤亜紀著を読む。

著者の佐藤亜紀は外国の歴史を背景にした優れた文学を書くことで知られる作家である。本書もポーランドのド田舎で起きる死者と生者の確執を描きながら、結末になだれこんでゆくのは政治の大きな流れなのである。登場人物は限られていて、その周辺で生じる事件は土着のよく言えば信仰なのだが、迷信という方が正確かもしれない。それは不審死を遂げた死者は悪霊として蘇ることを防ぐために、墓を暴いて死者の首を切り落とさなければ、共同体の恐怖を取り除けない。地域の秩序のためには村人総出で執り行う。またそれ以前に不審な死を遂げたものは壁を穿ったあなから足を先にして運び出し、その穴を塞がなければならないのだ。こんな悪魔払いの行為自体が吸血鬼への変身を防ぐ行為なのかと思いきや、吸血鬼に変身する者は一人も出てこない。変死した者もまた吸血鬼に変身する者もいない。吸血鬼出てこいという感じで読み進んでも出てこないものはでてこない。

主な主人公は詩人(昔に書いたことがある)で領主である皮肉屋の人物、クワルスキ男爵。その農民の出自である妻ウツイア。彼女は非常な美貌でかつ賢明な女性である。すでに農奴は廃止されていたにも関わらず、農民は男爵の小作人でしかない。このあたりが後々、小説を動かす原動力になる。次にこの村に赴任してきた役人ゲスラーと美しいがひ弱な妻。ゲスラーはクワルスキ男爵の詩をやたらに褒めるのであるが、男爵の詩の意味は実は叛乱を内包していることに気づいている。ゲスラーがこの村に赴任する道中からしてすでに波乱含みで馬車は壊れる、なんとか村人の助けで宿にたどりつくとそこに得体の知れない青白い若者がいる。そして部屋のドアもあけない。うーーーん出たな吸血鬼とおもっているうちに、いつのまにか舞台から消えているので、わたしの期待はまたしても裏切られる。やがて役人として働き始めるうちにまず子供がひとり死ぬ。ゲスラー家の雇い人たちは大蒜を戸口に塗ったりし始める。たしかに吸血鬼対策である。ゲスラーは自らは先進的な人物である証明するために、迷信の行為を避けようとするのだが、妻のエルザの不安を軽減するために風習を受け容れる。この大蒜で退散させようとしているのはウピールなる悪霊なのだが、これが雲のような形のないもので掴みどころがない。しかし詩人であり、解明的な精神の持主であるクワルスキはゲスラーにこう説明する。

「吸血鬼だ・・・ゲーテが書いたような美女でも、バイロン卿が書いたような青褪めた美男子でもない。この辺りで信じられているのはもっと野蛮なやつだ。よくある話では、最初は形がない。家畜や人を襲って血を吸うと、ぶよぶよの塊になる。更に餌食を貪ると、次第に人の形を整える。別の説では死人だ。生まれた時に胞衣を被っていたり、歯が生えていたりした者が死ぬと墓から出て人を襲う。大抵は余所者や嫌われ者だ。兵隊上りもよくそう言われる。そういう人間は生きていても人の血を啜ることがある・・・」と。なんかすごく無気味で、暗示的だ。

そのうちゲスラーの村の中に不審な死を遂げる人物が出始める。妊娠していた百姓の妻が出産の際に子供と共に死ぬ。つづいてゲスラーの使用人の女が納屋で死ぬ。ゲスラーは迷いながら村人が恐怖に駆られて暴動を起こしかねない状況を収めるために墓をあばいて死者の首を切断する。それは1077年神聖ローマ皇帝ハインリッヒ4世がカノッサで教皇グレゴリウス7世に許しを乞うたカノッサの屈辱の年である。世俗権力、ドイツ皇帝の教会に対する歴史的敗北の時であった。クワルスキの見識が正しかったのだ。つまり文明の野蛮に対する敗北。理性の迷信に対する敗北。法の現実に対する敗北。これをゲスラーは百も承知で迷信を担ぐ行為をする自分の心に疼きを感じ、自らを嘲笑いたくなる精神も持ち合わせている。そしてついに自らの妻が妊娠しているにも関わらず、墓を暴き死者の首を切る現場に立ち会ったことから流産の挙句に死んでしまう。そして、他の死者と同じく迷信の行為に委ねざるをえなくなる。

ここまでが迷信による死者の蘇りを防ぐ民衆の行為の無気味さが描かれていた。そこから僅かのページで怒涛のようにストーリーは展開する。それは怪しげな医者やらゲスラーの使用人や甥やらが突如として場面の正面に躍り出る。彼らはどうも土地の解放と独立を画策していたらしい。はましな治療も出来ない怪しげな医者バルトキエヴィッツで男爵はどうも知らないうちに利用されていて、多数の銃を納屋に隠していた。それをクワルスキの妻の密告で知ることになったゲスラーはともかく自分の責任が追及させることを恐れて被害を最小限にするために動きクワルスキが発見して自ら引き渡したように収拾を図ろうとするのであるが自体は収拾不能になり村の男たちは男爵の屋敷へ集結してくる。一方クワルスキは詩人の夢にとりつかれてポーランド独立のために銃を農民に持たせて兵隊にする気になっている。しかし冷静状況判断をするのは農民の方が一枚上手で、

「旦那衆は旦那衆で、百姓は百姓だこっつあ。教えてくれさ。旦那衆が国を旦那衆のものにするのに、なんで百姓が死んだり手足もがれたりしんばあて。割に合わんねかの。俺が何考えてるか言おうかの。余所者。つちゃ損得が自分らとちがうもんのことだ。だっきゃ誰が一番余所者だの。お前様がだろがの。余所者がさんざっぱら只働きさせて、挙句に兵隊にして、他人から国を分捕るすけ死ね言うかの。そら人の血吸って肥るのと一緒らの・・・見たか汝ら、こいが吸血鬼(ウピル)だで。」

作男たちを先頭にして村人はクワルスキにお襲いかかり、クワルスキは自らに銃口を向けて引き金を引く。

吸血鬼はそう実在する。この現代にも。嘘をふりまき、機危機をあおり、自らは安全地帯に身を置きながら人を殺せと命じる存在が今この日本にも立ち現われてきた。吸血鬼にたいして、迷信に深く取り込まれているように見えた村人が、もっとも正確に物事をみきわめていたように、我々も吸血鬼の姿を見極めて闘わなければならない。そんな現代の吸血鬼を思い起こさせてくれた、「吸血鬼」であった。なお、作者の文体が特殊で、短いフレーズで切るリズムが、しだいにたたみかけるように疾走する感じが素晴らしい。是非お読みください。

魔女:加藤恵子