芭蕉の本業は水道工事請負人、『おくのほそ道』は幕府隠密の旅だった

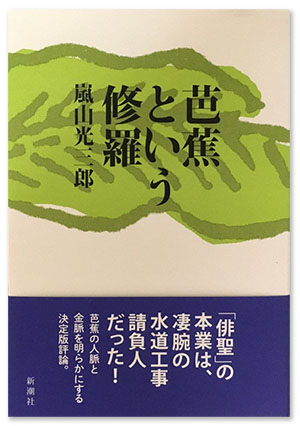

『芭蕉という修羅』(嵐山光三郎著、新潮社)では、著者のこれまでの芭蕉論が一段と深められ、芭蕉の人脈と金脈が明らかにされている。芭蕉の本業は水道工事請負人、それも凄腕の請負人だったことが精緻に考察されている。また、『おくのほそ道』

は、芭蕉が幕府隠密を務めた初めてで唯一の旅だったこと、その事実を隠すために推敲に推敲を重ねた作品だったことが突き止められている。

先ずは、芭蕉の本業について。「芭蕉は、水道工事人として江戸にきたのである。のちに俳諧師として名をあげるが、いかほどの才があるといっても、山国の伊賀上野から大都市の江戸へきて、そのまま俳諧宗匠になれるものではない。俳諧を余技とする水道工事人が、若き日の芭蕉こと桃青(とうせい)である」。

「水道(神田上水)が老朽化したため、本格的な修理工事が求められた。それが芭蕉に与えられた仕事であった。各町の名主との応対は信用が第一である。契約金の計算に進行表の作成管理、現場監督や人足の手配、日当の支払いと、業務は山のようにある。顔がきいて、信用があり、多くの人足を束ねる胆力がいる。細心の注意と、体力がいる」。

「神田上水修復工事にかかわった芭蕉は、水道および水路に関する知識がありサイフォンの原理を熟知していた。29歳で江戸に下った芭蕉が、34歳でこれほどの成果を出すことができたのは、土木工事を得意とする(芭蕉の主家である)藤堂家に伝わる技術を習得していたからだ」。

興味深いことに、芭蕉に貞(さだ。法名・寿貞)という妾(めかけ)がいて、貞との間に次郎兵衛という子を儲けていたことが記されている。

次は、『おくのほそ道』は、幕府隠密という秘密の任務を帯びた旅だったということについて。「隠密はだれもが出来る仕事ではない。現在でいえば、各国の大使館員はすべて隠密の任務を遂行している。芭蕉のすぐれた観察眼と、教養、知性、緻密で手ぬかりのない調査、体力、精神力、忍耐力、地を這う目線と俯瞰する目、水路の知識、動物的勘、それらすべてをふくめた人間性、さらに俳諧師としての名声。それを見きわめた幕府町奉行が芭蕉を見込んで、曽良という実直な同行人をつけて、隠密幇助を命じたのだろう」。

「日光東照宮(修復)工事の動向と仙台藩内にくすぶる幕府への謀叛の動きを書きとめるのは(門弟で、実務能力のある)曽良である。芭蕉の控え帳には、曽良と一緒に見聞した独自の記載があったろう。水路に関しては、曽良よりもはるかに詳しい。船が行き来する水路は各藩の機密事項であり、水路から水田に入る流れで稲作情報がわかる。他に大きな産業がなかった時代にあって、稲作は経済そのものであった。曽良『旅日記』によって、『おくのほそ道』の虚実が明らかにされたが、隠密が日記を書くことは危険な行為である。しかし、曽良の旅は公務であったから、日記はむしろ当然の仕事であった。『ほそ道』の旅を終えて、決定稿に至るまでの5年間は、情報として記載したさまざまな事項をはずして、『風狂の旅』に浄化させる改稿を重ねた。それでも諜報が匂う個所がそこかしこに出てくる。刊行までに没後8年間もかかったのは、板元の井筒屋が用心深く時間による純化を計算していたためと思われる」。

「『ほそ道』への旅の出発は最初は2月であったのが3月にずれこんだ。日光工事がまだ始まっていなかったからで、出発は工事開始にあわせるために遅れに贈れた。『旅日記』にあるように3月20日早朝、深川を舟で出発して千住に上陸し、26日まで二人は千住に滞在した。日光東照宮へむかう日光街道の咽喉元であった。街道の初駅で、飯盛女すなわち娼婦がたむろする色町に芭蕉一行は6日間滞在して、東照宮工事が始まる知らせを待っていた。千住は情報の集積地で、東照宮工事開始の情報が水戸藩より入ってくる。『ほそ道』本文には3月27日の出発(『弥生も末の七日』)と書いてあるが、曽良の『旅日記』には3月20日出発とある。芭蕉は千住に6泊したことを隠そうとして3月27日出発と書いている。のっけからアリバイ工作をしている」。

「(仙台藩から)ていねいに応対されて、一刻も早く仙台を出るよううながされた。機嫌をよくしながらも芭蕉は相手の出かたをじっとうかがっている。謀叛の動きはなく、芭蕉に危害を加えることもなかった」。

横道に逸れるが、水戸光圀に関する意外な記述がある。「元禄3年ごろに書かれた『土芥寇讎記』という秘密の書物があり、幕府隠密が探索した情報をもとにして全国諸大名の内情が詳しく記されていた。たとえば水戸光圀に関しては『遊廓に通って遊女を買って酒宴にふけり、学識をふりまわす人物』と評定されている。家康の孫という高貴な人物が色町に出没する噂が広がれば公儀としては困るので、諸国を漫遊しなかったのに『水戸黄門漫遊記』という話を広めることになった。黄門様はじつは『困った人』であったのだ」。

当然と言えば当然だが、本書では、芭蕉の俳諧についても鋭い分析がなされている。「俳諧は武家の教養として大いに推奨されたため、俳諧宗匠には新時代の文人旗手としての役割りが生まれた。伊賀上野の無足人の子として生まれた芭蕉が俳諧に目をつけたことは、時代の流れを予見していた」。

「『貝おほひ』は、素の芭蕉がむきだしで出てくる。ぎらぎらしている。『芭蕉文集』で、わずか24ページと補注12ページを読みきるのに3日かかった。これが芭蕉の処女作か、と思うと、いたたまれなくなる。で、くりかえして読みなおすうち、『まてよ、これが本性だ』と芭蕉が見えてくる。句作のもつれ、悶着、言葉遊び、相反する理念との格闘、そこに素の芭蕉がいる。失意と不安が芭蕉のなかでくすぶっている。51歳で没するまでこの本性は変っていない。たえず前衛であろうとする意志。図太い神経と貪欲な精神と、時代に対応する力。この原型があったから、芭蕉は進化しつづけた」。

「延宝7年(1679)、芭蕉は江戸に下向してから7年にして俳諧の人気宗匠となった。日本橋小田原町の町名主である小沢太郎兵衛(卜尺)の借家に一家を構えて、神田上水浚渫工事にかかわって裕福になった」。しかし、絶頂からどん底へ突き落とされる。藤堂家の後ろ楯となってきた大老・酒井忠清の幕閣における失脚が、末端の芭蕉にも及んだのである。

「芭蕉は西行に憑依して旅をするしか生きる道はない。自分の身を西行に仮託することが精神の武装となった。桃青が、(1683年に)芭蕉という俳号に改めた裏に、そういう戦略が秘められていることは、(一番弟子の)其角が見抜いていたであろう」。

「日本橋を追われた芭蕉が深川へ隠棲してから6年がたった。・・・西村梅風軒方より(1686年に)板行された仙化編『蛙合』が評判をよんで、芭蕉は息を吹き返した。蕉門は隆盛をきわめ、43歳にして芭蕉の名は全国に知れわたっていく」。『蛙合』は、有名な「古池や蛙飛こむ水の音」が収録された俳諧集である。

隠密任務を果たした後、「芭蕉は『軽み』の新風を考えはじめていた。『軽み』とは、心は高く悟りながら俗に帰ることである。軽く見せつつ、深慮老熟の境地から発する息である。力を抜き、ふっと息を吐くように詠む。古典の知識をひけらかさず、無心で吟じる。これは達人の域で、これまで芭蕉が作ってきた蕉風の技法を否定することになる。『不易流行』といい『軽み』といい、晩年の芭蕉は難かしい迷路へ流れこんでいった。芭蕉にはわかるが、弟子には通じにくい」。

芭蕉は激しい生存競争の中を生き抜いた修羅の人、西行が憑依した風狂の人であった ——— これが、著者の結論である。