独裁者・スターリンの娘が辿った数奇な人生

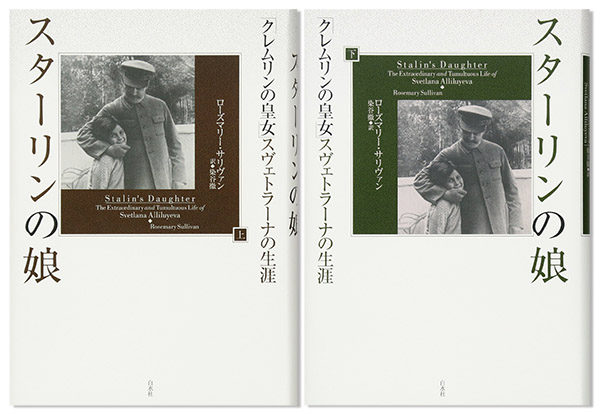

数百万人を死に追いやった独裁者、ヨシフ・スターリンの娘であるということが、その女性の一生にどういう刻印を残したのかを知りたくて、上・下巻合わせると7.2cmと分厚い『スターリンの娘 ーー「クレムリンの皇女」スヴェトラーナの生涯』(ローズマリー・サリヴァン著、染谷徹訳、白水社、上・下巻)を手にした。

スヴェトラーナ・アリルーエワは、ソ連邦の最高権力者である父・スターリンに溺愛され、何不自由ない幼年時代を送るが、母・ナージャの抗議の自殺が暗い影を投げかける。成長するにつれて、彼女はスターリンの独裁体制が生み出す抑圧の実態に気づき始める。3度の結婚と離婚を経て、生涯で唯一真に愛したインド人男性との事実婚に踏み切る。彼を亡くした彼女は、41歳の時、息子と娘を後に残して米国に亡命する。それは東西冷戦の最中にあった米ソ双方にとって驚天動地の事件であった。その後、米国人と結婚し、離婚する。ソ連の崩壊からプーチン政権の成立までを目撃した彼女は、2011年に85歳の生涯を閉じたのである。

彼女は、なぜ亡命に踏み切ったのだろうか。「西側世界に亡命すれば作家としての私的生活が保証され、しかも、その生活を分かち合う伴侶に出会えるだろうとスヴェトラーナ・アリルーエワは夢想していた。彼女はその夢の実現のために果敢に努力したが、最後にはその努力は失敗だったという結論に達する」。

「(大学生になった)スヴェトラーナの密かな願いは作家になることだった」が、スターリンに阻止されてしまったのである。

スターリンとは、いかなる人物だったのか。「スターリンは、ライバルを蹴落として自分の優位を維持するために、古参ボリシェヴィキや党内エリートに対する粛清を繰り返した。急速な工業化推進の名のもとに農業集団化が強行され、その結果、飢饉が人為的に引き起こされ、数百万の農民が餓死しつつあった。階級制度を廃絶すると称するボリシェヴィキが、実は帝政時代さながらの身分制度を復活させていた。人民は今や農奴と化し、党指導者たちは安全な壁に囲まれて、エリートの暮らしをしていた」。手厳しいが、これが共産主義の正体なのだ。

1934年の年末、スターリンの誕生日祝いに集まった親族と関係者の集合写真が収録されているが、「この写真に写る人々の多くが1940年代末までに粛清の犠牲者となって消えていった」と付記されている。

スターリンの興味深いエピソードが記されている。「スターリンは(幼い)娘への手紙に『女主人スヴェタンカ様の卑しい第一書記、貧しき農奴、J・スターリン』などと署名している。・・・『女主人と従僕』のゲームは罪のない遊びのように見えたが、その陰には暗い一面も潜んでいた。フルシチョフは幼いスヴェトラーナに不憫を感じたと言っている。『それは孤児を不憫と思う時の憐れみの感情だった。スターリンは本質的に他人の感情に鈍感で、その意味では残酷だった。彼はたしかに娘を愛していたが、それは猫がネズミを弄ぶ時の愛情に似ていた』」。

スヴェトラーナは変転する政治に翻弄される。「スターリンの死後、スヴェトラーナは自分がある意味で透明人間になったような気がしていた。誰にも注目されない無名の一市民として世間から忘れ去られることは、彼女にとってむしろ好ましい事態だった。しかし、今や、彼女をスターリンの娘として帰り咲かせようとする状況が生じつつあった。(フルシチョフ失脚後、国家指導者となったブレジネフら)保守派の共産党幹部にとって、彼女はスターリンの名声を受け継ぐべき存在だった」。

米国時代のスヴェトラーナの一面が活写されている。「書物談義はスヴェトラーナにとって大きな救いだった。(スヴェトラーナと、友人のローザの)二人はウォッカを舐めながら、デンマークの宗教思想家セーレン・キェルケゴールの思想について語り合った。キェルケゴールの実存的神学論はスヴェトラーナに大きな影響を与えていた。・・・スヴェトラーナが一番好きな作家はドストエフスキーだということだった。特に『賭博者』は愛読書だった」。

友人に内心を打ち明けている。「53歳になって、私は疲れ果てています。1967年に米国に来て以来、多くの出来事を経験してきましたが、今はうんざりして、苦々しい気持ちです。私は貴女とラリーが知っているような昔の私ではなくなってしまいました。でも、たとえ現状が好きになれなくても、それに耐えなければならないのです。他にどうしようがあるでしょうか? どうすることもできません。大事なのは、これ以上悪くならないようにすることです」。

女性の友人のスヴェトラーナ評。「次の角を曲がれば欲しかったものが見つかるのではないかと期待するのが人間の常だろう。スヴェトラーナは深い傷を負っていたが、非常に聡明な女性だと私は感じていた。その知性は並外れており、精神は偉大だった。しかも、楽観主義者で、信じられないほどエネルギッシュだった。ただし、そのエネルギーは間違った方向に向けられることがあった。また、怒りの発作を起こすこともあった。それはスヴェトラーナの人格の一部だったと私は思う。それも、これも、彼女の一面だった」。

「(最晩年の)スヴェトラーナは一種の悟りに達したようだった。彼女の友人のリンダ・ケリーに次のように書いている。『私が到達した結論では、人生で最も重要なのは何らかの『成果』を実現することよりも、常に自分自身であり続ける能力を維持することです。それは華々しい能力ではないが、なかなか身につかない能力だと思います』」。

本書を読み終わって、つくづく、自分は平凡な人生でよかったというのが、正直な感想である。