ロシアの人気詩人を秘密警察に密告したのは、何と彼の憧れの女性だった

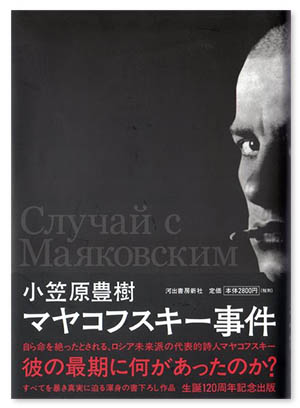

ロシア未来派の代表的詩人、ウラジーミル・マヤコフスキーの1930年4月14日の36歳での死は当局から拳銃自殺と発表されたが、マヤコフスキーの熱烈な崇拝者である著者は、長年の調査・研究の結果、遂に恐るべき真実に辿り着く。その粘り強い追及の記録が『マヤコフスキー事件』(小笠原豊樹著、河出書房新社)である。

マヤコフスキーは女性たちにも人気があり、それだけに恋多き男であった。恋人、ヴェロニカ・ポロンスカヤの回想の一節。「いずれにせよ、常に極端な人だった。いつも変らぬ穏やかなマヤコフスキーなど、見たことがない。きらきらと光り輝き、騒がしく、陽気で、驚くほど魅惑的で、絶えず自作の詩句を呟き、自分で作ったメロディにのせて、それらの詩句を歌ったりするかと思えば、一転して陰気になると、何時間も押し黙り、ちょっとしたことで苛々したり、気難しく、辛辣になったりする」。「私は前よりも彼を強く愛し、人間として評価し理解していた。彼なしの人生は考えられなかったし、会えないと寂しくてたまらず、恐ろしいほど彼に惹かれていた。だが、会えば会ったで、お互いに相手を傷つけたり、侮辱したりすることが再び始まると、その場から逃げ出したくもなるのだった」。「私はまだ21歳だったが、彼との関係においてはたいそう貪欲だった。彼の考えていることを知りたかったし、仕事であれ、何であれ、彼のすることに興味を持ち、胸を躍らせていた。もちろん、付き合いの中での彼の性格や、不機嫌な瞬間や、勝手気儘なところは、恐ろしかったのだけれども。そして今や――1930年の初め、私が(夫の)ヤンシンと別れて、マヤコフスキーの妻になり、芝居(の女優)なぞ辞めてしまうことを、彼は要求していた。そのような解決を、私は先延ばしにしていた。マヤコフスキーには、あなたの妻になるけれど、今すぐにはなれないと言った」。

マヤコフスキーの憧れの女性で、長年、彼と愛人関係にあったリーリャ・ブリークについても回想している。「リーリャというひとは、概して、マヤコフスキーの恋愛について軽薄な態度をとっただけではなく、そのような恋愛を応援さえしたのだった。早い話が、私の場合の、初めの頃のように。けれども、もしだれかがマヤコフスキーの心をより深く抉り始めると、リーリャは不安でいたたまれなくなる。つまり、自分こそが永遠に、マヤコフスキーの唯一無二の女でありつづけたいということなのだろう」。

著者のリーリャ評は実に手厳しい。「リーリャ・ブリークという人について、これ以上何かを書き連ねる必要があるだろうか。他の研究者の気持は知らず、少なくとも本書の著者は、この女性の強欲や、自己正当化や、嘘の記述など、要するにでたらめで、いい加減な生き方には、すっかり飽きてしまった。このような人物につきものの、妙に高飛車な『ファン』や擁護者の存在にも。・・・(マヤコフスキー研究者のワレンチン・)スコリャーチン氏は、この女性について、『真実と虚偽の狭間に生きた、実に気の毒な人』というふうに述べていたが、まあ、ヨーロッパ風に礼儀正しく語るなら、そのあたりが人物評としては妥当な線なのだろう。『真実と虚偽の狭間に生きた』には全く異議がないが、『気の毒』だとは筆者は全然思ったことがない。気の毒というなら、マヤコフスキーとポロンスカはその最たるものであって、ブリーク夫妻のどこが気の毒なのだろうか。リーリャと、その夫、オシップが、夫婦揃って、OGPUに所属していたことは、勤務証明書まで発見されているので間違いない事実だ。OGPUがまだ『非常委員会』(チェカー)と呼ばれていた20年代初め頃から、この2人は秘密工作員、あるいは密告者だった。マヤコフスキーは、このことに気づいていたようだ」。「(1925年、アメリカで出会った)エリー・ジョーンズに、自分の行動は、オシップとリーリャのブリーク夫妻が逐一、当局に報告しているらしいと語り、このたびのロング湖での(暗殺)事件は他人事ではない。俺だって、もしかして・・・と不安をぶちまけたという」。

事実、スコリャーチンの調査によって、リーリャとOGPU高官アグラーノフとの繋がりが明らかにされている。「縦横十文字に調べ上げた結果として、読者が思わず目を見張るような、みごとな成果は、スコリャーチンの著書の到る所にあるが、そのなかで特に重要なのは、アグラーノフと、エリベルトという、2人のOGPU職員の経歴を徹底的に掘り出した部分だ」。

「(マヤコフスキー自殺と大見出しで報じた)プラウダ紙の別の面には、追悼文が掲載され、27人の関係者が署名していた。27人のトップを切るのは、死んだ詩人(マヤコフスキー)と同い年のアグラーノフというOGPUの秘密工作課の課長だった男だ。芸術愛好家という触れ込みで、だいぶ前からマヤコフスキーらの集まりに接近し、同人会ではほとんど発言することなく、いつも笑みを浮かべて芸術家たちの議論に耳を傾けていたというが、これが実は尋問と拷問の専門家で、数えきれぬほど大勢の知識人や芸術家を殺していた。そして27人の署名者の殿(しんがり)を務めたのは、これまたマヤコフスキーに、この時期、急接近してきた、エリベルトという、詩人よりも5歳年下の、OGPUの秘密工作員で、1930年初頭にパリで白系ロシアの元将軍クチェーポフが拉致され殺害された事件に関わり、帰国してから、モスクワ中心部の自分の住居で寝泊りできるのに、なぜかマヤコフスキーのゲンドリコフ小路の住居に泊り込んでいた」。

マヤコフスキーの葬儀に集まった、広い道路と広場をびっしりと埋め尽くした大群衆の写真が掲載されているが、マヤコフスキーの人気の高さが並大抵のものではなかったことを物語っている。

マヤコフスキーの死の場面は、このように再現されている。「(OGPUに逮捕されるのではないかという)不安と恐怖に責め苛まれて、マヤコフスキーがこのように(=鳥肌が立つ、ぞっとする状況に置かれることを)考えていたとすれば、現実はそれより遥かに先を進んでいた。逮捕も、独房も、拷問も、裁判も、流刑も、処刑さえなく、そのような手間は一切省いて、ただ殺しだけがあった。いきなり顔面を殴られて、次の瞬間、殴られた男(マヤコフスキー)が辛うじて上半身を起こすと、あるいは、侵入者が左手でマヤコフスキーの上半身を抱え起こすと、侵入者の右手は斜め上から拳銃の引金を引き、弾丸はマヤコフスキーの左胸から右の背中の腰部まで走った。この弾丸の経路ひとつを見ても、これが自殺でないことは明らかだと筆者は思う」。

なぜ、マヤコフスキーはOGPUに付け狙われたのだろうか。「スターリンが、トロツキーをソビエト国外に追放したのは、1929年2月のことだった。レーニンが死んで(この死は毒殺だったという説もある)、ちょうど5年後だ。・・・1930年1月21日、亡きレーニンの6年目の、日本風にいうなら祥月命日に、モスクらのボリショイ劇場で追悼集会が開かれ、スターリン以下共産党のお歴々が居並ぶ前で、マヤコフスキーが長篇詩『ヴラジーミル・イリイチ・レーニン』の第3部を朗読したのだ。観客席は、全国各地から来た労働者代表や、党組織の幹部ら5千人で、ぎっしりと埋められ、この朗読その他の『アトラクション』はラジオで生中継された。・・・『革命ばんざい、嬉しい革命、速い革命! これぞ開闢以来の数ある戦で、ただひとたびの偉大な戦だ』と、結びの詩句がボリショイ劇場の客席に響きわたると、スターリンは立ち上がって、いかにも鷹揚に、ゆっくりと拍手し、劇場中がそれに倣って、いうところのスタンディング・オヴェーションが始まった。スターリンは、このとき何を考えていたのだろう。自分とは段違いに演説が上手だったトロツキーが、同じようなオヴェーションを浴びた場面を思い出していたのだろうか。それとも、こんなに韻律的なアジテーションの言葉を初めて聴いて、案外素直に、第1部、第2部を読んでみなきゃ、と思い、クレムリンに帰ってから実際に読んだのだろうか。いずれにせよ、これは、それまで漠としていたマヤコフスキーなる存在が、突然、独裁者の頭の中でくっきりと認識された瞬間だった。こいつは、いろんな点で凄い。放っておくと何をやり出すやら、知れたもんじゃない。あぶない、あぶない。(マヤコフスキーの研究者、ブロニスラフ・)ゴルプ氏は、この1930年1月21日に、マヤコフスキーの運命が決まったと、断じている」。

著者は本書を上梓した1年後に82歳でこの世を去っている。敬愛するマヤコフスキーに対する哀惜の気持ちと、どうしても真実を突き止めたいという執念が書かせた鬼気迫る一冊である。