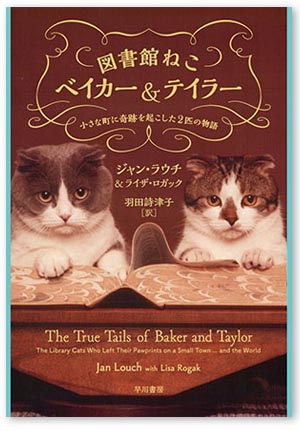

『図書館ねこベイカー&テイラー:小さな町に奇跡を起こした2匹の物語』

「猫は世界を変える」とはいえないが、一時は俗世を忘れさせ至福の時間を与えてくれることは間違いない。

『図書館ねこベイカー&テイラー:小さな町に奇跡を起こした2匹の物語』ジャン・ラウチ&ライザ・ロガック著 羽田詩津子訳

いまやネット上でも猫動画が多数流れ、可愛さや賢さや人間並みに立って歩く猫さえ見られる。猫がどこにいたって驚かないが、日本では公共施設に猫がいることはたぶん絶無だろう。ひどく窮屈で、クレームを回避するためや飼育にかかる労力や費用を考えて、誰も自分から手を出す人はいないと言う事なのであろう。ところがどうも海外ではそうでもないようなのだ。特に図書館に猫がいることは珍しくないらしい。たしかに以前も「図書館猫」の本を読んだなーと思い、同じ本かと思って、訳者のプロフィールを見たら、同じ訳者が 『図書館ねこ デューイ』という本を出している。この本を読んだのだが内容を全て忘れてしまっていたということなのだろう。

猫好きにはたまらない表紙の写真。2匹の猫がマーブル模様の古い本の上にこちらを見て写真に収まっている。この撮影の様子は本書にも書かれているが、図書館猫としての印象がよく出ていてひきつけられる。2匹はスコティッシュフォールドという種類の珍しい猫だそうで、目がまん丸で、耳が倒れていて、猫としては愛嬌があるし、賢そうでもある。いまや世界的な潮流として、動物を売買するべきではなく、保護された猫、犬のを育てるべきだという流れがていちゃくされている点から見ると、このようなとても珍しい猫に固執してさがして手に入れて図書館猫としたことはどうなのかという気持ちがなかったとは言えないが、アメリカの田舎町のネヴァダ州のミンデンという町の1980年代であれば現在とはかなりの違いがあるだろう。そもそも猫はいまのようにカリカリを食べていたというのは少数で、ネズミ捕り役としてまだ現役時代であった。その頃に筆者が40代になってからやっと得られた職場の図書館で猫を職員として招き入れ、その猫たちが思いもかけずアメリカ全土に知れ渡り、地域の人々や遠くの小学生との長きにわたっての交流を呼び起こしたことが綴られている。

この本の特徴の一つが猫にかかわるエピソードとともに筆者が離婚し、子供を育てながら、職を転々としたその苦闘もまた描かれていることが注目される。彼女は本が好きではあったが、大学を出ているわけでもなく、司書の資格があるわけでもなく、むしろ素人がやっと手に入れた図書館での仕事の中で、図書館の庭を走り歩くネズミ(家ネズミではないようだ)対策として猫を飼ってみようと思いついたところからどんどんと進んでゆく猫ストーリーなのである。彼女はしかし、猫を図書館に職員として配属する際に、きちっと根回しをし、入手の費用は貯金をしてため、必要な経費はすべて自費でまかなった。世話も個人の仕事にした。後に同僚が助っ人に入ったが、ほぼすべての役割は自分が担った。その事が役所的紋切り型の縛りから離れて、猫の自由と仕事としてではない思いもかけない世界へと2匹の猫が導き、彼女と猫と図書館に来る地域の人々、後には猫目当てに図書館に押し寄せた人々を喜ばせることになった。

インターネットの時代ではない。2匹の猫の存在を知らしめたのは書籍卸売会社「ベイカー&テイラー」であった。つまり猫の名前なのであるが、どちらがさきかといえば、司書としてのジャラン・ラウチが会社が本を送って来る箱にかかれている社名にちなんで猫の名前を付けた方が先なのである。そして親しくしていた会社の地域販売責任者にその事を伝えたことが契機となり、「ベーカー&テイラー」社が自社のブックフェア―の際の袋に写真を使ったことからブレークすることになった。それは15年間片方の猫が死亡し、ラウチが退職した後も続いた。その販促用の写真撮影の苦労は嗤わせられるが、本の表紙になっている見事な写真も、実は猫の足を二人係で持ち上げて、猫が本を読んでいるように抱え上げて出来上がったというが、猫写真を有るがままに撮影する日本の写真家岩合光昭氏もびっくりの出来である。

図書館が激変したことは推察される。図書館に猫がいる。子供のための読み聞かせの場に猫がいる。カウンターに猫がいる。入口で迎えてくれる。本棚から本棚へと猫が歩いている。それだけで、なんか微笑みが浮かんでくる。その上この2匹は人を嫌がらなかったようで誰にでも触らせたたようだ。しかしきっちりスタッフルームで休めるようにも配慮されていた。書籍卸売会社からひろがったこの二匹の猫の存在は、遠く離れたオハイオ州ガハナと言う所のジェファーソン小学校との交流がはじまる。教師が猫あてに手紙を出すように指導した。そしてファンクラブまで作ってしまう。子供たちのファンレターはジャン・ラウチの気持ちに温かい風を送り込むことになり、彼女はベーカーになったりテイラーになったりして子供たちに返事を書き続けることになる。

私がもっとも印象深くよんだのは、実は猫の日常やファンクラブの子供たちの楽しい手紙ではない。この図書館に毎日やって来る自閉症とおもわれる男性(年齢は書いてないが中年のようだ)。彼は毎日新聞を読みに来るのであるが、彼の言動はもちろん通常とは違う。全ての職員へのあいさつがなされる。お元気ですかと言う問いに、元気ですよと答えが返らないと、それから前に進めないのである。かれは2匹の猫にもきちっと、毎日挨拶をしていた。もちろんラウチが元気ですよと答えていた。そしてベイカーが死んでしまった時、この人(名前もきちっと書かれているミスター・フィギーニ)はそれを理解するのに数日を要した。ベイカーは元気ですかと言う問いにラウチが亡くなったことを伝えると、混乱したが、やがてきちっとベイカーのことをはずして元気ですかと訊ねたという。そしてラウチは退職し、その後も残ったテイラーの世話に通っていたがそのテイラーもまた亡くなった。テイラーの死はアメリカ中の新聞雑誌の死亡記事になった。ミスター・フィギーニはベイカーの時と同じように反応した。そして新しい猫が来ることを望んだと言う。しかし時代は変わっていた(15年が過ぎていた)。アレルギーや猫嫌いに配慮する方が大勢を占め、再び猫が職員となることはなかった。そしてあのミスター・フィギーニが亡くなった。図書館から借りだしたままの本を返しにきた姪がはじめて叔父であるミスター・フィギーニが図書館と猫を愛し、愛されていたかを知った。そして図書館に桃の木を植えたいと提案してきた。その根元に遺灰を埋めることも希望した。さすがにこれは公的にはできないだろうと言う事で、なんと木を植えるために穴を掘るが穴は一晩じゅうそのままになっている。その時間にそのあなに叔父のフィギーニの灰を入れたのである。翌日の植樹セレモニーはつつがなく行なわれ、図書館スタッフと姪とがミスター・フィギーニの思い出を語り合ったという。この事実に、一人のかわった人もまた平等に受け入れた猫たちの存在の意味が強く心に残った。

やっぱり猫が好き!!

魔女:加藤恵子