源頼朝・頼家時代の脇役たちに光を当てた奥行きのある歴史小説

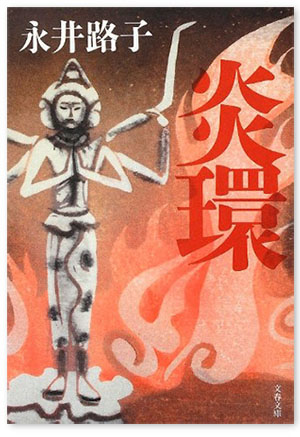

永井路子の歴史小説を読み始めると、途中で止められなくなる。『炎環』(永井路子著、文春文庫)も、やはり同じ結果であった。

『炎環』は、「悪禅師」「黒雪賦」「いもうと」「覇樹」という4篇の連作集であるが、これらの一つ一つが独立した作品として楽しめるだけでなく、4篇が絡まり合って絶妙な歴史世界を構築しているのだ。

もちろん、源頼朝、妻の政子、嫡男の頼家、政子の弟・北条義時などの主役クラスが登場するが、これまでほとんど日の当たる場所に出てくることのなかった脇役――頼朝の異腹の弟・全成(ぜんじょう)とその妻・保子(やすこ)、頼朝の側近・梶原景時――たちが存在感を発揮しているところに、本書の特徴がある。全成というのは美女の誉れ高い常盤御前と源義朝の間に生まれた今若のことで、牛若(源義経)の兄に当たる。また、保子の同腹の姉が政子であり、弟が義時である。

「京の醍醐寺に預けられていた今若が、異母兄頼朝の旗揚げをきいて、武州鷺沼の陣屋に駆けつけたのは、治承4年10月1日のことである。『平家追討の綸旨をうけられたと聞いて、もう矢も盾も堪らず飛んで参りました』。得度して全成と名乗っていた28歳の青年僧、今若は、貪るように異母兄の顔をみつめていた。――ちっとも似ていないな。俺とは・・・」。

「坂東武者の持たない文事的な教養が役に立って、彼はいつか兄の側近になくてはならない人間になっていたのである」。

「年が明けて全成と政子の妹保子との婚儀が行われた。全成にとって意外だったのは、保子が全く姉に似ていないことだった。北条時政の子供のうち、政子、保子、四郎義時は一つ腹の姉弟で、政子と四郎は、同じように浅黒いひきしまった肌を持っているのに、保子は色白でふくよかである。そうした外形ばかりではない。政子が勝気をむき出しにし、四郎がなにげなくそれを隠しているというような違いはあっても、等しく胸にこつんと来るなにかを感じさせるのに、保子にはそれが全くないのである。御台の妹というような意識は始めからどこかへ置いて来てしまったように、無邪気で屈託がない。・・・薄紅い、ちょっとしまりのない唇を持った保子は、甘い声でよく喋った。結婚してからも暇さえあれば政子の所に出かけては喋っている」。

頼朝から源義仲追討軍の大将に任じられた義経に対する全成の感情は複雑である。「全成は保子にそれとなく自分の意向を吹きこんでいった。九郎(義経)は軽はずみで大将の器量に欠けていること、年から言っても、京馴れていることでも、また才覚からみても、全成の方がずっと大将としてふさわしいことなどを。保子は一々うなずいて聞いていた。素直でお喋りな妻というものは、こんなときは、まことに都合がよかった。が、どうしたことか、全成が思った通りの結果は得られなかった」。

5年後の独白である。「――28の俺はもっと野心に燃えていた筈だった。なのに、今の俺は、兄と九郎の間に立って、殻に閉じこもることによって、わずかに自分を支えているだけではないか・・・」。

「こうして頼朝の権威が益々強められていくことに目を見張っていた人々は、その間に傍らにある全成が、徐々に身を潜め、努めて周囲の注視を避け始めたのに殆ど気づきはしなかった。いや、誰にも気づかせないほど、彼の韜晦が巧みだった、というべきなのかもしれない。彼は相変らず御所に出入りし、いつも頼朝の傍にあった。それでいて、彼は段々人の目につかない存在になって行ったのだった。彼は所領を望まなかった。遠州阿野庄を与えられると、それだけで満足し、人々にすすめられても、笑って首を振るだけだった。こんな時、彼が僧形であることは絶好の隠れ蓑になったようだ」。頼朝の不興を買った義経を他山の石としたのである。

ここまでして、猜疑心の強い頼朝を警戒し続けた全成も、頼朝の死後の御家人間の陰湿な勢力争いに巻き込まれ、頼家の命によって殺されてしまう。「全成53歳、行年は兄頼朝と同じだった」。歴史の非情さが私たちの眼前に突きつけられる。

義経を初め、多くの御家人を頼朝への讒言によって葬り去ってきた景時についての著者の見解は、勉強になった。「『九郎殿、蒲(源範頼)殿、安田父子、(千葉)広常、(畠山)重忠・・・これらを嫌われたのは御所(頼朝)なのだ。わしはそれに従ったまでのことだ。景季(景時の嫡男)、そなたは、あの時気づかなかったのか?』。大きな景時の瞳は静かに景季をみつめていた。『そなたが京から戻って来た時、九郎殿に謀反の心はないと言ったのは誠であったかも知れぬ。が、わざとわしはそれを斥けた。・・・御所が九郎殿を好まれないのを知っていたからだ』。『・・・』。『御所は疑い深いお方だった。しかもそれをあからさまには口に出されぬのだ。わしはそれを知って代りに言い、代りに行ったにすぎぬ』」。

頼朝・頼家時代の脇役たちに光を当てた奥行きのある歴史小説である。