松岡正剛という巨大な知の森の腐葉土は「擬(もどき)」だった

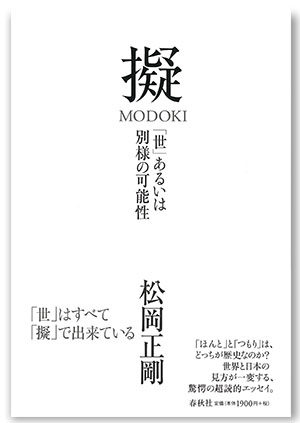

松岡正剛は、私にとって、その頭の中を覗きたい数少ない人物である。あまりにも巨大で鬱蒼とした深い森なので、全体像は定かではないが、『擬(MODOKI)――「世」あるいは別様の可能性』(松岡正剛著、春秋社)によって、辛うじて手がかりを3つ見つけることができた。

手がかりの第1は、本書は280ページしかないが、腐葉土ともいうべきその根底には『松岡正剛 千夜千冊』(松岡正剛著、求龍堂、全7巻+特別巻)の膨大な読書体験が横たわっているということ。

「もともと酸素は生物にとってはきわめて危険な代物だった。・・・ところがどっこい、そんな酸素の毒性に耐えられる生命体がいた。有毒な酸素をつかってエネルギーを産生する連中だ。第一次あべこべ事件がおこったのだ。この連中こそミトコンドリアの祖先なのである。続いて、さらに意外なことがおこった。ミトコンドリアの遠い祖先であるこの連中が別の生命体の中に入りこんだのだ。横取りだったかもしれないし、乗っ取りだったかもしれない。そして、この2つの生命体の遺伝情報はまもなく相乗りをおこし、融合していった。第二次あべこべ事件だ。最近では、最初の移住者がαプロテオバクテリアらしいということもわかってきた」。αプロテオバクテリアの移住先が古細菌だったということにも言及されている。

手がかりの第2は、松岡の編集とは、上下、左右、前後、さらには時空を超えて、興味の赴くままにどんどん手を伸ばしていき、異質なものを自由気儘に組み合わせる知的作業だということ。その水平方向の広がりと、垂直方向の深さが常人とは隔絶していることは言うまでもない。

「文明も芸術も、経済も文化も、知識も学習も『あらわれている』を『あらわす』に変えてきた。そうみなしていいだろう。この『あらわれている』と『あらわす』のあいだには、かなりの変換がおこる。内なる『あらわれ』が外なる『あらわし』に変わるからだ。そこにはときに杜撰に見えることも、ちくはぐもあべこべもおこってきた」。

「ぼくの仕事の大半も『あらわれ』と『あらわし』とのあいだを、たえず行ったり来たりする。ぼくが相手にする『知』はまさしくサヴォワールに出入りする知というものだ。ぼくはそういう知を動かすことを『編集する』と呼んできた。『ずれの編集』あるいは『あいだの編集』だ。ただし、そこにはさまざまな紆余曲折が生じるので、あいだをつなげるにはそれなりの技法や方法が必要になる」。

「ぼくの仕事は編集である。その立ち位置は作家や学者にほど遠く、絵師や彫師などの職人にけっこう近い。職人の腕をもって世界と世間のあいだで情報を編集するわけだ。まちがっても正義や民主主義はふりかざさない。ふりかざせばボロが出る。ぼくにとっての情報はそもそも魔もので水ものなのである。編集は同質をめざさない。いつも異質や異物と一緒にいるほうを選ぶ。そこをまぜこぜに組み上げて『もうひとつの世間体』を用意する。それがぼくが選んだ編集という仕事なのである」。

「編集の仕事はどんなプロジェクトの中でも模倣や見立てをとりこんで、どんどんモドキをつくっていくことなのである」。

手がかりの第3は、「擬」にも見られるように、ある概念に意外性のある名を与え、新たな命を吹き込む名人だということ。遊び心と心のゆとりが為せる業だろう。この松岡一流のネーミングが、どれほど松岡ワールドに吸引力と臨場感を与えていることか。

「文字通りには『擬く』とは『何かに似せてつくる』ことをいう。擬装すること、扮装することがモドキで、そのように擬かれたものもモドキだった。何かに似せてつくるのだから、そうやってつくられたモドキはすべて『まがいもの』であって『まねもの』であり、ありていにいえば『にせもの』だ。つまりはイミテーションであって、フェイクであってシミュラークルであり、コスプレなのである。しかしそれは、どこか本質的なものやことに導かれたうえでのミミクリーや模倣にもなっていて、それゆえモドキは何かの近似体であって、何かの相似物であることを告知しつづけるものなのである」。

「モドキの方法はやがて『見立て』や『本歌どり』として、文芸や美術でも茶の湯でも和菓子でも発展する。そこからは百花繚乱で、とくに談林俳諧や川柳や浮世絵や狂歌があらわれてからは、モドキは流行にさえなっていった」。

本書の中で触れられている『外は、良寛。』(松岡正剛著、芸術新聞社)を無性に読みたくなってしまった。「良寛の書と生きざまをめぐった一冊だが、気がつくと、外は良寛だらけだったというメッセージをこめた。内なる良寛のこともさることながら、外にも良寛がエクソフォニックに滲み出ていったことを言いたかったのだ」と書かれては、手にしたくなるのは当然だろう。

途方もなく広く、目が眩むほど深く、ずしりと重い一冊である。