遂に、『南総里見八犬伝』の原文に挑戦

敬愛する松岡正剛が『千夜千冊エディション 本から本へ』(松岡正剛著、角川ソフィア文庫)の中で、曲亭馬琴の『南総里見八犬伝』について、森鴎外が「八犬伝は聖書のような本である」と、幸田露伴が「馬琴は日本文学史上の最高の地位を占めている」と高く評価していることを紹介している。松岡自身は、「(馬琴は)本物の作家」と言い切っている。

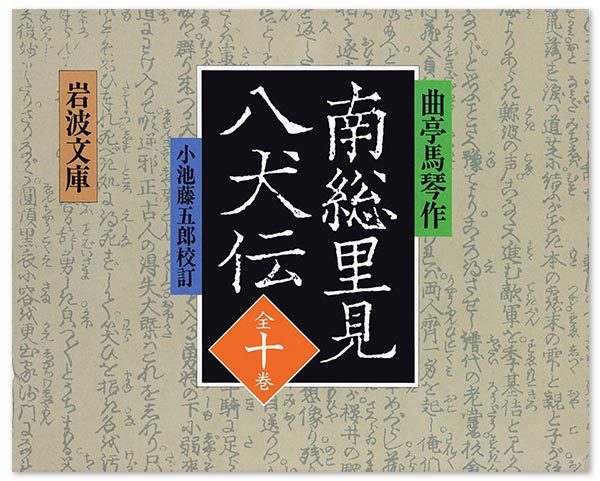

これまで何度も読もう読もうと思いながら手付かずであった『南総里見八犬伝』(曲亭馬琴著、小池藤五郎校訂、岩波文庫、全10冊。出版元品切れだが、amazpnなどで入手可能)に思い切って挑戦する勇気が湧いてきた。先ずは、伏姫物語が中心の第1冊からそろそろ参るとしようか。

敵に攻め込まれ、落城を覚悟した里見義実が、娘の伏姫がかわいがっている犬・八房に向かって、戯れに語りかける。「『今試に汝に問(とわ)ん。十年(ととせ)の恩をよくしるや。もしその恩を知ることあらば、寄手の陣へしのび入て、敵将安西景連を、啖(くい)殺さばわが城中の、士卒の必死を救うに至らん。かかればその功第一なり。いかにこの事よくせんや』とうちほほ笑つつ問給へば、八房は主(しゅう)の皃(かお)を、つくづくとうち向上(みあげ)て、よくそのこころを得たるが如し。・・・『官職領地も望(のぞま)しからずば、わが女婿(むこ)にして伏姫を、妻(めあわ)せんか』と問給ふ」。これを聞いた八房は、尾を振り、頭をもたげ、嬉しそうに「わわ」と吠えたのである。

その深夜、八房の鳴く声がする。「(人々が)『八房八房』と喚(よび)かけて、と見かう見れば、あやしきかな、生々しき人の首(こうべ)を、縁端にうち載て、八房は踏石に、前足かけてつくづくと、件(くだん)の首を守(も)りてをり」。何と、八房が敵将の首を食いちぎって戻ってきたのだ。これにより形勢は逆転し、大将を失った敵軍は総崩れとなる。

どのような恩賞を与えようと、八房は納得せず、伏姫の婿にするという約定を果たすことを迫り、暴れ回る。これに激怒した義実が短槍で八房を殺そうとし、八房は反撃の構えを取る。この時、間に入った伏姫が、自分が八房と共に暮らすことを申し出る。

その出立の時、伏姫は八房に問いかける。「『やよ八房か、うけたまはれ。・・・今畜生に、身を棄(すて)、命をとらする事、前世(さきつよ)の業報(ごうほう)か。併(しかしながら)厳君(ちちぎみ)の御諚(ごじょう)重きによつてなり。これらのよしを弁へず、情欲を遂(とげ)んとならば、わが懐剣ここにあり。汝を殺して自害せん。又一旦の義を以、偏に吾儕(わなみ=私)を伴ふとも、人畜異類の境界(さかい)を弁へ、恋慕の情を断(たつ)ならば、汝は即わが為に、菩提の郷導人(みちびきびと)なるべし。然(さ)るときは汝が随意(まにまに)、何地(いずち)までも伴(ともなわ)れん。いかにやいかに』と懐剣を、逆手(さかて)に取て問詰(といつめ)給へば、犬はこころを得たりけん、いとうれはしきおももちなりしが、忽地(たちまち)に頭(こうべ)を挙(もたげ)、姫うへを見て、長吠して、蒼天(あおぞら)をうち仰ぎ、誓ふが如き形勢(ありさま)に、伏姫は刃をおさめ、『しからば出(いで)よ』と宣(のたま)へば、八房は先に立(たち)て」城を出ると、姫を背中に乗せて、飛ぶ鳥よりも速く、山の奥へと走り去っていった。

それからの2年間、山中の洞穴で、伏姫は読経を怠らず、八房はその傍らで聞き入るという日々を送っていた。

伏姫が、このところ月経がないことを不審に思っていたところ、牛に乗って通りかかった不思議な童子から、それは懐妊だと告げられる。伏姫は純潔である。懐胎するわけがない。「八房は伏姫の読経を聴くことを喜び、伏姫は、八房が仏の教えに帰依するのを憐れんでいる。このように相感じていれば受胎しても不思議ではない」と童子に説明されても、伏姫は納得できない。

八房を殺し、伏姫を奪還しようと洞穴に近づいた里見家の元家臣・金碗大輔(後のゝ大<ちゅだい>法師)の鉄砲によって、八房だけでなく、誤って撃たれた伏姫も命を失ってしまう。自分の純潔を証明しようと割腹した伏姫の腹から八つの珠――孝、義、忠、信、悌、仁、智、礼――が空に飛び散る。

これらの珠を持つ八犬士――犬塚信乃、犬川荘介、犬山道節、犬飼現八、犬田小文吾、犬江親兵衛、犬坂毛野、犬村大角――の波瀾万丈の物語を楽しむには、さらに読み進める必要がある。昔の言葉遣いにはルビが振られており、挿し絵が理解を助けてくれるので、思っていたより読み易く、『南総里見八犬伝』の奇想天外の世界に浸ることができる。