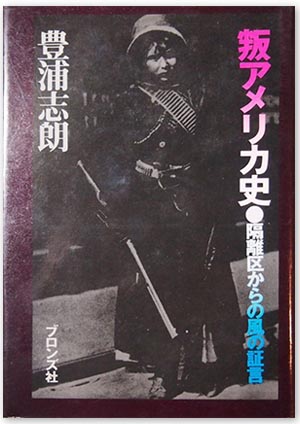

学魔高山師が読め・・・と確かに言われたのだが、どんな文脈で指示されたのかが分からなくなってしまったが、これがまたとてつもなく重要で、今の時代の預言的な書物であったことに改めて驚かされたのである。豊浦志朗とは実は冒険小説で著名な舟戸与一の若き日の名前である。豊浦名で書かれたものは2冊で『硬派と宿命』と本書『叛アメリカ史』である。いずれも小説ではなくルポルタージュであり、また政治的な歴史書であり、運動論を構成している。本書に描かれたのはアメリカがベトナム戦争の敗北と国内の政治的停滞の時期に、アメリカインディアンと黒人、ベトナム難民、さらには第二次大戦期の日本人移民のアメリカでの在り様を描いたものであり、その筆は後に硬派の冒険小説を書くことになる舟戸を準備することになるじつに切れの良い、スカッとする文体になっている。私自身が思い起こすに、当時の政治論集につきまとっていた見た目の難解さをよしとする風潮に激しく対立し内的な激文を書いていた何人かの論者を思い起こすのであるが、本書の解説を書いている平岡正明や竹中労である。

本書は布川徹郎のドキュメンタリー映画『Bastard on the border 幻の混民族共和国』の作成過程に参画して書かれたのだそうである。残念ながらこの映画は私は見ていないので、どんなフォーカスがされた映画なのかは判断できないが、本書は多分英が以上に叛アメリカ史というものを明確に描き出している。

序文に著者は簡単で明快な規定を挙げている。叛史のために。正史――教科書に書かれた歴史はみごとに首尾一貫している。強いものが勝つ。勝ったものが正しい。叛史は正史の対極にある概念である。叛史とは正史が設定した座標軸そのものをぶちこわすことを目的とした迎撃と侵攻のヴェクトルである。潜在的な敵対者が絶対の敵対者に成長する過程であり、絶対の敵対者が正史を撃つために全エネルギーを放電する瞬間である。と。

まず叛アメリカ史の巻頭を飾るのはインディアンの闘いである。アメリカ合衆国の成り立ちは西へ西へと領土を拡大することそのことがすべての歴史であった。その行く手を阻むものを武力で押さえつけ、解体して進められた血の匂いのする領土拡大が国の基本であった。忘れてはいけないのは、アメリカは新天地ではあったかもしれないが、そこには多数の先住民が豊かに暮らしていたのである。彼らを殺戮し、砂漠の隔離区に押しこめることが西部開拓の本質である。西部開拓史の中でインディアンが完全に勝利したのはリトル・ビッグホーンの戦いといくつかの戦闘のみであった。1876年、カスター将軍指揮下の第七騎兵隊260名が、クレージー・ホース率いるスー、シャイアン連合軍に壊滅。これがインディアン戦闘史上、最大かつ最後の勝利であった。1890年12月29日、インディアンの聖地ウーンデッド・ニーにおいて、スー族3百余名が、アメリカ合衆国陸軍に武装解除されたのち、指導者ビッグ・フットは銃殺。女子供の大虐殺によって、インディアンの組織的な抵抗は終わりをつげ、強制的に居留区に押し込められたのであった。そして、1973年インディアンが再び立ち上がる時が来た。そのきっかけは白人によるスー族の若者殺害であった。インディアンたちはウーンデッド・ニーを占拠後、オグララ独立国を宣言した。彼らは祖先が国家に裏切られた歴史を忘れてはいなかった。彼らは何も要求しなかった。アメリカ合衆国を認めず、自らの主権を主張し、国連、国際赤十字、世界法廷などの国際諸機関に働きかけ、新国家にアメリカ合衆国が武力でだんあつすることを阻止する策に出たのである。しかし占領71日でアメリカ合衆国は一斉射撃を開始し、インディアンの敗北で終わる。しかしこのことが叛アメリカ側に大きな意味をもたらした。このようなインディアンの戦闘方法が他の少数民族の反体制諸組織に与えた影響ははかり知れないものがあろう。すなわち、アメリカ合衆国内での反体制運動の常道は、公然活動は諸要求主義、非公然活動は都市ゲリラとして敵にたいする不可視の前線を築くということであったのにたいし、インディアンは武器を手にして誰の眼にもはっきりした前線を創出し、しかも具体的には何一つ要求せず、ただアメリカ合衆国に公然と返答不能な問いからなる挑戦状を投げつけたのである。

彼らの想いはただひとつ、神話世界にしっかりと結びついた英雄叙事詩のむかしに帰ることなのだ。彼らは次のように言った。「ブラック・パンサーや他の反体制組織と手を握るなんてまっぴらだ。やつらは白人と同じようになりたがってるだけじゃないか。やつらだってよそ者なんだ。我々が連帯できるのは、われわれインディアンとおなじような立場の中南米のインディオだけだ」。すなわち、インディアンが夢想しているのはアメリカ合衆国内の改良でも革命でもない。アメリカ合衆国との戦争である。他の少数民族、黒人やチカーノ、プエルトリコ系の解放運動が過去の呪縛を断ち切り、『未来』を獲得することにあるのにたいし、インディアンは『過去』を奪還することを目的としている。すなわち、白人たちがやってきて殺戮と収奪の果てに国家を築きあげる前の状態――「偉大なる精霊」とともに暮らした日々に還ることを夢みている。つまり、アメリカ合衆国をみずからの国家とは認めていないのだ。

そして、このインディアンの記憶をさかのぼる。スー族の英雄クレージー=ホースとアパッチ族のジェロニモである。この2者は闘いのスタイルもインディアンの歴史における位置も異なるのだそうだ。簡単に記すとクレージー=ホースはアニミズムの英雄であり、インディアンのロマンを体現した英雄で、あらゆる冒険文学の類型を凌駕していて、インディアンの誇りの源泉を担っている。これに対してジェロニモは近代的ゲリラ戦を戦った。奇襲戦、後方撹乱、このふたつの電撃戦法がジェロニモが他の酋長と厳然と区別される点である。すなわち、旧来のインディアンの美学に根ざした迎撃戦法を彼はかなぐり捨てた。アパッチ族は、スー族やシャイアン族と違って、戦争を勇気や種族にたいする忠誠を示す場と考える伝統を持たなかった。したがって、アパッチ族には宣戦布告の太鼓の響きや美しい羽根飾りなどというものは無縁である。スー族やシャイアンにとって白人との対決は民族の命運をかけた大叙事詩であったが、アパッチはすでに叙事詩の時代を終え、戦争はもっと日常化していた。英雄的に戦うことよりも、どんなことをしても勝利を積み重ねねばならなかった。つまり、アメリカ合衆国との対決以前にすでに敵がいたのだ。スペインとメキシコである。スペイン人やメキシコ人の侵略にたいする戦いは百年戦争化していた。砂漠の中で一進一退を繰り返していたのである。だから、アメリカ合衆国陸軍を相手にしたときは、アパッチの若者はすでに生まれながらのゲリラ戦士のようにきたえられていた。こういう訓練を受けてきてはじめてアパッチはスペインの竜騎兵やメキシコ軍に対抗しえたのである。1848年、米墨戦争によって、アリゾナ・メキシコなどのアパッチの地がアメリカ合衆国に併合されると、彼らはその訓練をさらに強化した。こういう過酷な状況ではもはや戦争の美学など生まれようもない。どんな手を使っても勝つことだけが民族の正義だったのである。アパッチ族最後の酋長ゴヤスレイすなわちジェロニモは、戦闘を徹底して合理的に行ない、神出鬼没のゲリラ戦法のみを採用し、スー族やシャイアンのごとき叙事詩的な迎撃戦は一度も行なわなかった。これがスーやシャイアンが主流を占めるインディアンのアメリカ合衆国内の組織の中でゴヤスレイが評価されない理由である。アパッチは敗北の原因となる定着化を最後まで行わなかった。彼らは羊を飼わず農耕にも興味を示さなかった。主たる食料は野生の木の実で、あくまでも移動しながら白人侵略者との遊激戦を続けた。つまり二点の理由から、ジェロニモは白人侵入者およびアメリカ合衆国(インディアンにたいする完全な敵)と降伏したインディアンの両方を攻撃したが、これはインディアンの伝統的な抵抗の図式すなわちロマン、それにインディアンの恭順の図式すなわち現実、のふたつの図式を同時に攻撃しているのである。これがインディアンを全面攻撃する存在として映るのだ。

インディアンに次いで著者は黒人の戦いとしてのブラック・パワーの高揚と衰退を、エルドリッジ・クリーヴァーの転向の在り様から記している。黒人解放運動の流れは多くの著作もあるし、かなりの知識もある。55年から63年までの「公民権」運動としてのM・L・キングを頂点とするもの。しかしこれを著者は評価していない。人種平等をを獲得した彼方に白人と黒人が相携えて汎アメリカ史を奏でる夢を見た当時の公民権運動はJ・F・ケネディと野合することだったとしている。もう一つの流れがブラック・モスリムである。その中が分裂し一方がマルカムXでありストークリー・カーマイケルである。彼らは公民権運動の限界を見抜き、ブラック・モスリムとも決別し、運動の質的転換を測る。その最大の理由はヴェトナム戦争の泥沼化である。公民権運動も「黒い回教」もヴェトナム戦争の意味を説明することができなかった。すなわち汎アメリカ史とは帝国主義のことであり、公民権運動の論理からいけば、兵役の義務を拒否するわけにはいかない。したがって、「公民権」主義者たちは、戦争が激化して白人の平和主義者たちが北爆反対を叫ぶまでは、ヴェトナム戦争に触れないことが唯一の方法であった。同時に「ブラック・ムスリム」はこの戦争にたいして、白人たちが勝手にやっている戦争だから、黒い「民族」はあずかり知らぬ問題だ、と処理する以外になかった。

アメリカ合衆国はまさに各都市のスラムによって包囲されはじめたのである。アメリカ合衆国中枢は戦慄した。のみならず、「公民権」主義者も「ブラック・ムスリム」も不安だった。その結果が、1965年2月21日のマルカムX暗殺である。実際に刺客を送ったのは、イライジャ・モハメッドであるが、それはアメリカ合衆国の秩序の総和的な意志であったといっていい。マルカムXはなぜ殺されたのか?理由は簡単である。彼こそ汎アメリカ史にとってもっとも危険な男になりつつあったからからだ。白いアメリカにとっても、黒い「公民権」主義者にとっても、「黒い回教」にとっても。マルカムXは「黒い回教」と絶縁して、F・ファノンの「第三世界」とL・トロツキーの「黒人革命論」を合体させて、アメリカ合衆国内の「第三世界」が「民族になろうとする過渡的存在」のダイナミズムを拡大再生産することによって、内側からアメリカ帝国主義をぶち壊そうとしたからである。ヴェトナムで遂行されている戦争と国内で行なわれている差別が同じところから発し、みごとな連関性をもってたがいに補完しあっていることを、もっとも効果的な言葉で黒人大衆に語りかけたからだ。

1966年、マルカムXの遺産を受け継いだブラック・パンサー党創設。ストークリー・カーマイケルの「ブラック・パワー」提唱。1967年、ニューアークの叛乱、デトロイトの蜂起、全ブラック・パワー会議の開催・・・。黒い世界の叛乱はマルカムXの死後、りょう原の火のごとく広がって行った。

この指導的役割を担ったカーマイケル。よく覚えている。彼の著書『氷の上の魂』は当時みんな読んだものである。そして、私はブラック・パンサーたちの精悍な顔立ちとピカピカ光る瞳を思い起こせる世代である。その中には、いまや名前は思い出せないがアフロヘアーの美しい哲学教師がいた。彼女は後にアメリカ共産党に入党したと思うのだが、その後を知らない。知っておられる方がいたら教えてほしい。しかし、黒人運動が後退する時、クリーヴァーは突然転向した。それも覚えている。その経緯を初めて知った。この様であったと言う。「エルドリッジ・クリーヴァーはブラック・パンサー情報相として活躍。1966年4月、オークランドのパンサー党本部にたいするFBIの襲撃によって、党の財務相ボビー・ハットンは殺され、エルドリッジ・クリーヴァーは負傷した。エルドジッジ・クリーヴァーは単身でFBIとの最後の銃撃戦を決意するが、党の創始者ヒューイ・ニュートンによって地下に潜行した後、キューバに行くよう命令される。

二ヶ月滞在してキューバに失望した彼はアルジェリアに渡る。アルジェリアで、やはり同地に居たストークリー・カーマイケルと決裂。その後、ヴェトナム民族解放戦線と接触。次いで、中国、北ヴェトナム、北朝鮮へ旅行し、アルジェリアへ戻る。

1971年、サンフランシスコで生放送中のテレビ座談会でヒューイ・ニュートン、それにブラック・パンサー党前党首デイヴィッド・ヒリアードが対談中、突然、エルドリッジ・クリーヴァー、脱党を告げる。ヒューイ・ニュートンはすぐさまアルジェリアを呼び出し、エルドリッジ・クリーヴァーを除名。これがブラック・パンサー党が分裂したときの模様である。」

次に取り上げられた人物はトゥサン・ルゥヴェルテュール。ハイチ独立の立役者、ブラックジャコバンといわれた人物である。あまり日本にはなじみがない人物であるが、大部の伝記も読んだことがある。メインテーマは奴隷蜂起における宗教の役割と言う点である。ここは当然ヴォドゥである。1971年に起こった独立蜂起はヴォドゥーーアフリカの魂に還る動きである。スペイン時代、ヴォドゥは禁止され黒人奴隷はカトリックに入信を強要された。だが消滅させられることはなかった。禁止されればそれだけ教義はアナーキーな性格を強めた。そして本国フランスの革命が植民地の運動に論理的根拠を与えた。

1791年8月22日の深夜、ハイティの黒人奴隷五十万の代表者が突如として立ち上がり、近代世界を揺り動かした流血の叛乱を起した。戦闘は12年続く。

この蜂起がF・ファノンの言う『自然発生』の段階に留まらず最終的に黒人奴隷独立革命の永続化、アメリカ合衆国南部の一体の黒人の解放という戦略まで発展したと考えられるのは、トゥサン・ルゥヴェェルテュールの卓越した政治指導力と軍事知識、それにインターナショナルな展開をあげなければならない。トゥサン・ルゥヴェルテュールはジャコバン派と呼ばれたが、まさに山岳派だったのである。ロベスピエールのジャコバン派は国民公会の議場の高所に席を占めたのでこの名がつけられたものだが、トゥサン・ルゥヴェルテュールの場合はイスパニョーラ島の山岳地帯を革命の拠点にしたのだ。

「ヴォドゥの祭儀に融合された血の盟約は、往時の奴隷たちに、その武器は貧弱であったにもかかわらず、ヨーロッパのよく訓練された軍隊に対抗することのできる共同体を、多くの欠点を免れえなかったにもかかわらず、繰り返し新たな叛乱を引き起こす共同体を建設することを誓わせたのである。かくてハイチ人たちは、ナポレオンが彼の義弟レクレルクを司令官として派遣した三万五千の軍勢を、ライン河守備軍の精鋭部隊を圧倒したのである。・・・ヴォドゥにはそのうえ、国のために殉じる戦士たちに、来世に彼らは生を得るという恩典を約束する慣習がある。敵の弾丸は、死んでゆく戦士たちにとって彼らを彼らの故国アフリカのもとへ、すなわち彼らの近親者たちのもとへ帰すということだ。こうしてヴォドゥは恣意的な祭祀なのではなく、それはハイチの真の国教なのである。」

トゥサン・ルゥヴェルテュールの死は独立革命軍に重ついで、E・サパタ。メキシコ革命の英雄である。サパタについての詳細はこれも省略するが、サパタも又徹底的に革命に殉じた。妥協策に乗らなかった。自らも革命がなった時、大地主になることを拒否している。そこがメキシコ人の革命ロマン、伝説として維持しているところである。そのサパタの血脈が噴出したのが1967年、サパタが暗殺されて50年後であった。コルキー・ゴンザレスがアメリカ南西部、すなわち米墨戦争で奪い取られた地域に、チカーノによる新国家『アストラン』建設を呼びかけた。アメリカ合衆国が、インディアン、インディオ、混血チカーノの虐殺と収奪の上に築かれ、中南米がキューバを除いてその支配下にあることに対しての反撃のための哲学を打ち立てることを目指したらしい。しかしこの顛末はほとんどわからないということである。

ついでアメリカへの移民問題である。彼らが歩んだ道は人種差別の中での歩みであり、第二次世界大戦下では「強制収容所」でのアメリカ合衆国への同化化、あくまでもそれへの拒否かと言う問題である。しかし、日本人移民がアメリカ国内で叛アメリカの陣営に立つことはなかった。それについて著者は還るべき国を持たなかった、すなわち反撃するための魂の後方基地を持たなかったという点を挙げている。

結論へ導かねばならないのであるが、本書に実は最後に驚かされたのは、本書の出版された1970年代に、原発のエネルギー問題が突如書かれていたからである。それには校ある。

「原子力発電の一般化は現在のところ帝国主義のウルトラCだが、まかりまちがえば中枢そのもの、つまり帝国主義中枢そのものも滅ぼしてしまうかもしれないのである。敵対者が原子力発電所を占領シタラ・・・この恐怖のためにどうしても厳重な管理体制が必要だ。警察国家である。かといって、手荒な警察権の行使は思わぬことを起こさせる可能性が或る。そこで、静かな、しかも確実な警察管理国家が理想となる。その方法はーー万人ヲシテ万人ヲ見張ラセヨ。これは社会全体を魂の仮死状態におくことを意味する・・・」。あまりにも正確な予言であった。まさに日本の状況はこの姿である。私たちは魂を仮死状態からよび返し、警察国家に一撃を加え、叛アメリカ史に書き加えるべき時代状況にある。沖縄を見よ。ウチナンチュウは叛アメリカを明確にして戦っているではないか。ヤマトンチュウの私は、かれらに遅れてはならない。狼煙はあがっている。沖縄のヴゥドゥの歌が聞こえる。

魔女:加藤恵子